リモート接客で変わる店頭風景〜事例・ツール・メリット〜

店舗に入ると販売員の姿はなく、代わりにモニターやタブレットが設置されている。来店客が端末をタップすると遠隔地にいるスタッフにビデオ通話が繋がり、モニター越しに会話をする。そんな「リモート接客」を積極的に取り入れる企業が増えています。リモート接客は、スタッフの人員配置の効率化や働き方改革、多拠点への対応も可能になるため店舗の運営において注目されています。

この記事では、リモート接客のメリットや活用事例を紹介するとともに、リモート接客を始めたい方向けに導入ステップやおすすめツールについても解説します。

リモート接客とは?

リモート接客とは、タブレット端末やモニター越しに、遠隔地にいるスタッフが商品案内をおこなう接客スタイルです。リモートとは遠隔、離れていることなどを意味し、遠隔接客とも言われています。

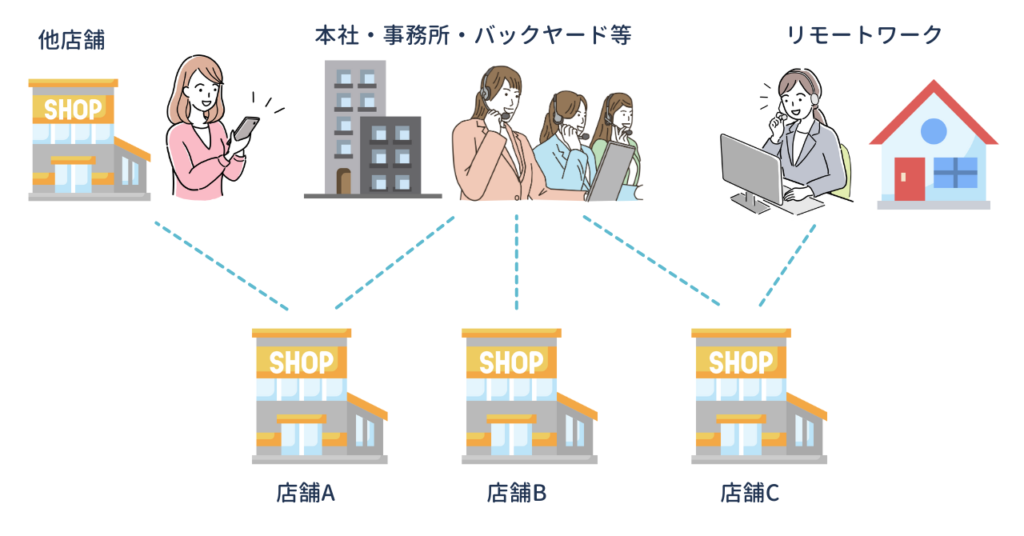

来店客は、店舗にディスプレイされた商品を見たり、ショールームを一周しながら、必要なタイミングでモニターから販売スタッフを呼び出します。ビデオ通話越しでも従来とほとんど変わらない顧客対応ができる他、店舗の運営において省人化できることから人件費などランニングコスト削減などにも繋がり、導入する店舗が増えています。リモート接客なら一拠点にいるスタッフが複数店舗への対応を行うことができるため、人材配置の効率化にも有効です。人材不足に悩まされいている企業が多い中、実店舗に配置するスタッフの人数を最小限に抑えられるのは大きなメリットです。

リモート接客で進む、店舗の無人化・省人化

ここ最近、店頭に誰もいないお店が増えつつあります。店員がいないわけではなく、リモート接客を利用しながら店舗を無人化・省人化しているお店で、会計はセルフレジなどを導入しています。レジ業務が必要な店舗だけではなく、リモート接客システムを活用してフロントの完全無人化を実現しているホテルや宿泊施設なども多く存在します。

関連記事:【無人店舗の作り方】国内事例と成功のポイントを解説

リモート接客のメリット

リモート接客ならスタッフの在宅ワークも可能に

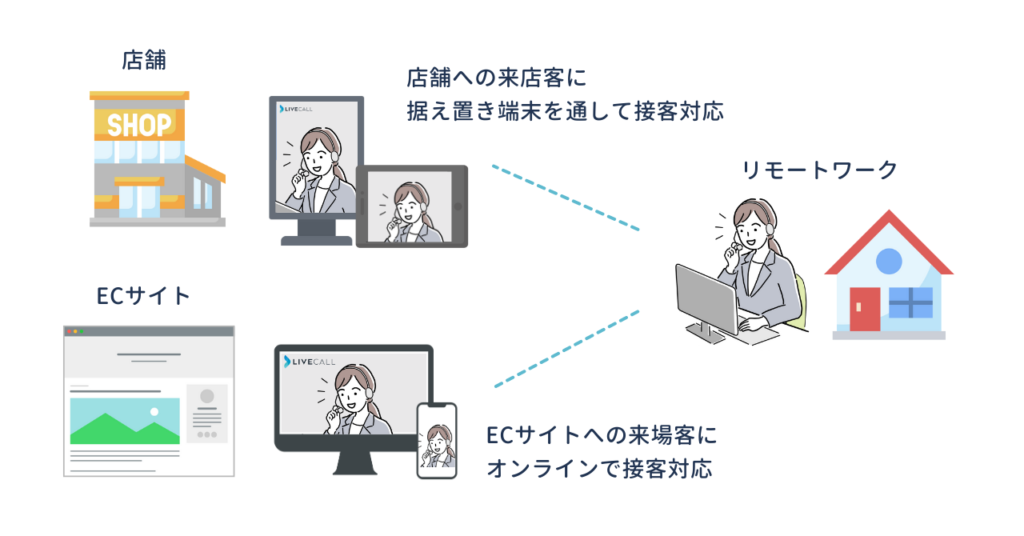

リモート接客を活用すれば、販売スタッフの在宅ワークも可能になります。インターネット環境さえあればどこからでも接客を行うことができるため、これまで難しいと考えられていた接客員・販売員のリモートワークを実現でき、働き方改革の推進にも繋がります。店舗に来店するお客さまに対してリモート接客するだけではなく、ECサイトに訪れるお客さまに対してもオンラインで接客対応でご提案できるため、人材の有効活用にもなります。また、接客時に必ずしも自分の映像を映す必要はなく、アバター画像などを活用することで求人の幅も広げることができます。

ECサイトや多拠点への対応が可能

リモート接客はどこからでも接客が行えるため、1つの店舗だけではなく多店舗への対応が可能になります。会社や事務所から店舗の据え置き端末にアクセスして接客を行ったり、他の店舗から接客を行うこともできます。同時にECサイトへの来訪客にもリモート接客できるなど、少ない人材で商圏を拡大できるのも大きなメリットです。

人手不足の解消

リモート接客を取り入れることにより、遠隔地の人材の採用が可能になり、人手不足の問題も解決することができます。近年、リモートワークが広まる中で、遠隔地で働くことを希望する人々が増えており、優秀な人材を確保できることも期待できます。

店舗運営コストを削減

リモート接客の導入により、各拠点や店舗に多くの人材を配置する必要性が低下し、店舗運営のコストを大幅に削減することができます。従来の物理的な店舗では、地域ごとにスタッフを配置する必要があり、そのための採用費用や人件費、教育費などがかかっていました。リモート接客なら店舗ごとにスタッフを配置する必要がなくなり、それに伴うコストも大幅に削減できます。

関連記事:オンライン接客とは?事例20選・導入メリット・成功のポイントを徹底解説

リモート接客の活用事例

ビックカメラ 〜店頭もECもリモート接客で販売強化〜

ビックカメラなどの家電量販店では、各メーカーの販売員が店頭に派遣される代わりに、タブレット端末越しにリモート接客をおこなう取り組みが強化されています。

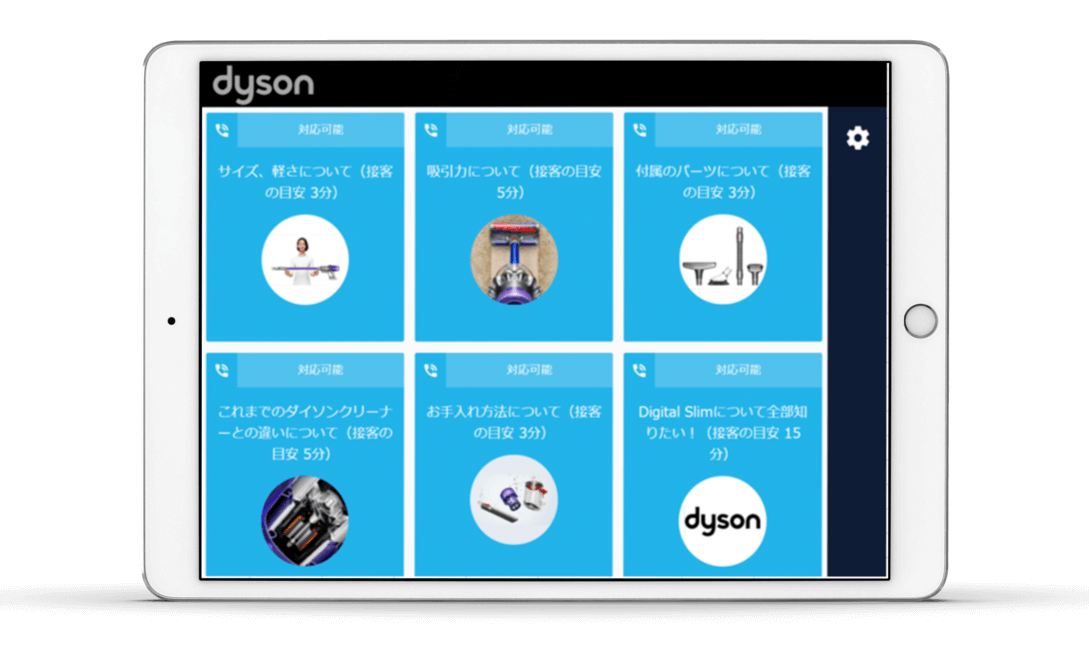

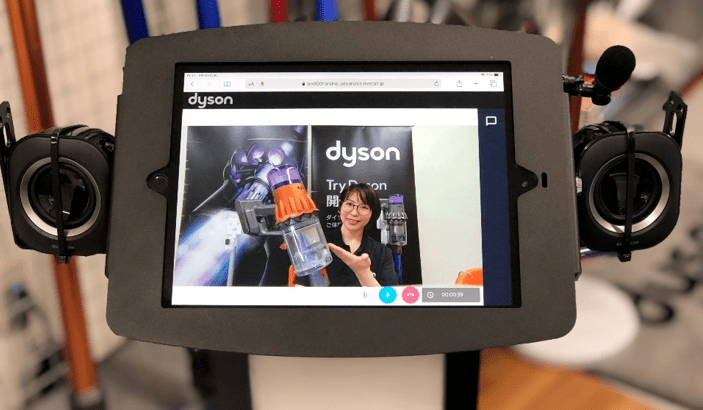

例えば、ダイソンのコーナーを訪れると、スティッククリーナーが展示されている横にリモート接客用の端末が設置されています。端末には「サイズ・軽さについて」「吸引力について」などのメニューが並んでいます。モニターの前に立ちメニューを選んでタップすると、専門スタッフにビデオ通話が繋がり、リモート接客が始まります。

単なる動画解説ではなく、実際の販売スタッフと横にある商品を手に取りながらリアルタイムで会話しコミュニケーションがとれるため、従来型の接客スタイルと同じように、製品について理解でき、比較しながら購入を検討できます。家電量販店などの販売支援をおこなうビーモーション株式会社によると、実際に店頭でリモート接客を受けたお客様から「商品の具体的な使い方がわかった」「家でもリモート接客を使ってみたい」など、かなり好評ということ。

そんな声を受け、ビックカメラでは公式ECサイトでも、同様の仕組みを利用しリモート接客を開始しています。お客様が来店しなくても、ECサイトを回遊中に自宅からビデオ通話でリモート接客が受けられるというもので、ダイソンのスティッククリーナーの他、HPのノートPC、Chromebookなどでも展開しています。

お客様は、ネットからでも店舗からでも必要なときに専門スタッフに相談する。スタッフは、自宅やオフィスから全国の販売店・ECショップ経由のお客様に対応し接客を行う。そんな、場所の制約を越えた販売スタイルが、リモート接客により標準化されつつあります。

関連記事:【ダイソン】ビックロ、コジマ、ケーズデンキの店頭で遠隔接客を開始

JRE MALL 無人ショーケース型店舗

JR東日本では、2011年11月より駅構内に無人のショーケース型店舗「JRE MALL CAR」を展開。各ショーケースの周りには販売スタッフは配置せず、ショーケースに設置されたモニター越しに質問や接客が受けられる仕組みとなっています。駅構内を移動する数分程度の短い接触時間で商品の認知を図る取り組みで、必要な際だけ遠隔地にいる専門スタッフが対応を行っています。

エアウィーヴ 〜リモート接客で寝具相談〜

寝具メーカーのエアウィーヴ社でも、ビックカメラ同様にリモート接客を店頭・オンラインの両方で実施しています。

百貨店やショッピングモールの寝具コーナーを訪れると、タブレット端末の代わりにQRコードが設置してあり、来店客は自分のスマホからリモート販売員を呼び出すことができます。リモート接客は、エアウィーヴの公式サイトからもアクセスすることができ、同社のスリープカウンセラーに寝具選びから睡眠の悩み、購入後のメンテナンスまで幅広く相談することができます。

マットレスのような大きな買い物の場合、その場で購入を即決できなかったり、どんな種類の商品を選べばよいか迷う、帰宅してからECで購入しようとしたときに新しい疑問が出てきたり等ということもありますから、店頭・ECのどちらでも専門スタッフに相談できるのは安心です。

消費者の購買行動において、オンラインとオフラインの境界がなくなっている現在、販売側にとってもリモート接客は消費者の行動様式に対応する手段になっていると言えるでしょう。

関連記事:「理想の枕選び」をプロがサポート|オンライン接客が購入の背中を押す

クレヴィアマンション 〜管理人がリモート対応〜

伊藤忠都市開発の新築分譲マンション「CREVIA(クレヴィア)シリーズ」では、リモート接客システムを活用して、「クレヴィアスマートデスク」という新しいマンション管理サービスを提供しています。

管理スタッフは、管理会社に常駐し、入居者はマンションフロントのタブレットから必要なときに問合せ。管理員は複数物件に対応ができ、マンション管理業務の慢性的な人手不足問題を解決しています。さらにスマートデスクは、外出先からスマートフォンなどで問合せが可能なため、共働き世帯が多い入居者にとっても便利なサービスとなっています。

関連記事:人材不足の課題をオンライン通話で解決|マンションリモート管理という新たな取組み

QTモバイル 〜店舗からリモート接客〜

スマホ・携帯電話のショップ、QTモバイルは店舗に来れない方向けにリモート接客をしています。コロナ禍に始めたサービスですが、遠方の方や忙しくてなかなか店舗に行く時間がとれない方なども利用ニーズがあるとして、現在も継続してリモート接客を活用しています。

瓦.Tokyo 神田Y‐STYLE 〜飲食店でもリモート接客〜

人手不足が常に深刻な問題となっている飲食店業界ですが、東京 中央区にあるそば店では、混雑時の人手不足に対応するため、他店舗にいるスタッフがリモート接客をしています。テーブルに置いてある注文するためのタブレット端末から注文ボタンを押すと、他店舗で手の空いてるスタッフが注文に応じる仕組みです。2023年3月時点では、まだ試験的な取り組みとのことですが、将来的に在宅でも接客対応できるようにし、人材の補填を目指しているそうです。

このようにリモート接客の仕組みは店舗販売だけではなく、あらゆる分野において「場所」「人」「時間」の制約を解消するソリューションとして応用が可能です。

リモート接客の始め方

ここからは、リモート接客を実際にビジネスに取り入れたいという方向けに、具体的なステップについて解説していきます。

1. リモート接客ツールを選ぶ

まず最初に、自分のビジネスに最適なリモート接客ツールを選定します。リモート接客ツールはビデオ通話ができるシステムです。一般的なWeb会議システムとは利用目的が異なるため、リモート接客専用に設計されたシステムを選ぶ必要があります。店頭でのリモート接客だけでなく、将来的にECサイトやWebサイトからの導線も見据えているのであれば、どちらにも対応できるシステムが良いでしょう。LiveCall(ライブコール)は、店頭・ECサイトどちらにも利用でき、アプリのダウンロードや専用機材なども不要でオススメです。

2. 店舗に接客用端末を設置する

次に、実際の店舗に端末を設置します。PCやタブレット、デジタルサイネージ等です。PCやタブレットを使用する場合は、盗難防止のためセキュリティカバーやワイヤーで固定することをおすすめします。

店内のインターネット環境なども整備し、利用端末で安定的にインターネット接続ができるか確認しましょう。来店客がいつでも利用できるよう、端末は電源や有線LANに常時接続させておくことをおすすめします。アプリケーションのダウンロードや接続はもちろん、来店客が他のページやアプリを開かないよう「アクセスガイド*」などの設定も確認しておきましょう。

*アクセスガイド:iPhone, iPadなどのデバイスで、1つのアプリしか使えないように制限する機能。詳細はAppleサポートページを参照。

3. デモストレーション&スタッフ研修

店頭に端末が設置できたら、実際のリモート接客を想定し、ひと通りのデモストレーションを行ないましょう。

このとき、スタッフにはリモート接客ツールの操作方法やビデオ通話越しの応対方法について確認してもらいます。基本的には対面販売と同じですが、カメラ越しに商品を見せたりカタログ案内をする場合は、予め映り方などを考慮したやり方を練習しておくと良いでしょう。商品の種類が多い場合は、お客様から聞かれた時に該当する商品を持ってこれるようにシミュレーションなどもしておきましょう。また、最初からスタッフ全員で対応するのではなく、現場リーダーなど少数の代表スタッフから徐々に対応していくのがオススメです。

4. サービス開始&店舗拡大

ある程度、基本的なオペレーションフローが整ったらリモート接客開始です。実際に対応をおこなうことで改善点が見えてくるので、まずは小規模でもサービスをスタートさせ、その中でPDCAを回していくことが大切です。

1店舗で慣れてきたら、導入店舗や対応スタッフを徐々に増やしていき、本格的にリモート接客体制を整えていけるようにしましょう。

リモート接客おすすめツール

導入の負担が少なく、多店舗における管理、ECサイトへの応用が可能なツールとして、LiveCall(ライブコール)がおすすめです。さまざまな業種への導入実績も豊富なので、リモート接客の導入を検討している方は、資料請求してみてください。

専用機器不要

LiveCallは専用機器・ハードウェアの購入が必要なく、一般的なパソコン・タブレット・スマートフォンで利用できます。店内のレイアウトを変更したり、多店舗での汎用性を考慮すると、一部のサイネージやデバイスでのみ動くものではなく、一般的な端末で動くシステムを利用することがおすすめです。

店頭・EC、両方に活用できる

LiveCallはブラウザで動くWebアプリケーションのため、WebサイトやECサイトにもリンクを貼るだけで導入できます。ビックカメラの例のように、販売スタッフが店舗だけでなくECサイトにも対応できるようにし、サービスの幅・人材活用の幅を拡げていくことを想定している場合は、店頭・EC両方に設置可能なシステムを選びましょう。

スタッフの対応履歴が管理ができる

リモート接客では、さまざまな拠点に散らばっている複数のスタッフのログイン状況や、通話対応履歴などを一元管理できるかどうかも重要なポイントです。日々の接客オペレーションがきちんと回っているかを確認するt事はもちろんですが、通話履歴や接客データを積極的に活用し、顧客分析や応対改善に役立てられれば、他サービスと大きく差を付けることができます。必要なデータを蓄積できるかどうかも、ツール選びの重要なポイントです。

まとめ:リモート接客で顧客対応効率化

リモート接客は、さまざまな業界における人材不足の解消、多様な働き方に対応するソリューションとして注目を集めています。大手コンビニチェーンや化粧品の販売、スマホショップなどでも活用され、今後ますます導入する企業や店舗が増えて店頭風景も変わっていくでしょう。

実店舗を持っているビジネスなら、将来的な販売体制の改善やアップグレードを見据え、具体的にリモート接客の導入を始めていくことをおすすめします。

興味はあるけど、導入方法が分からない、導入費用が知りたいという方は、弊社にお問い合わせください。具体的な導入ステップやお見積についてご案内させていただきます。

\合わせて読みたい/

「リモート接客」関連記事

サイトにリンクを貼るだけで簡単導入!

興味をもたれた方は、お気軽にお問合せください。

担当者があなたのサービスに最適な機能を提案いたします。

関連記事一覧