オンライン接客とは?事例20選・導入メリット・成功のポイントを徹底解説

新型コロナウイルスの流行によりオンライン接客を取り入れる店舗・企業が急増し、消費者の行動やライフスタイルも変化しました。コロナ禍においては店舗での売上を補助・サポートするためのツールとして利用する事業者が多かったオンライン接客ですが、DX化に取り組む企業が増え、人手不足などの事業課題を解決したり、新たな販売チャネルとして活用の幅を広げる事業者も増えています。

オンライン接客は、今あるリソース(人材や店舗、ウェブサイトなど)を活用しながら売上やサービスを拡大することができます。

顧客が商品やサービスを購入するために利用できるあらゆる販売チャネル(店舗とネット等)を一体化し、顧客の利便性や購買体験を向上させながら、新しい時代に対応した販売体制を構築していけます。

この記事では、オンライン接客の特徴、メリット、活用事例について詳しく解説・紹介していきます。

\まずはここから/

「オンライン接客入門」資料ダウンロード

もくじ

オンライン接客の特長と活用パターン

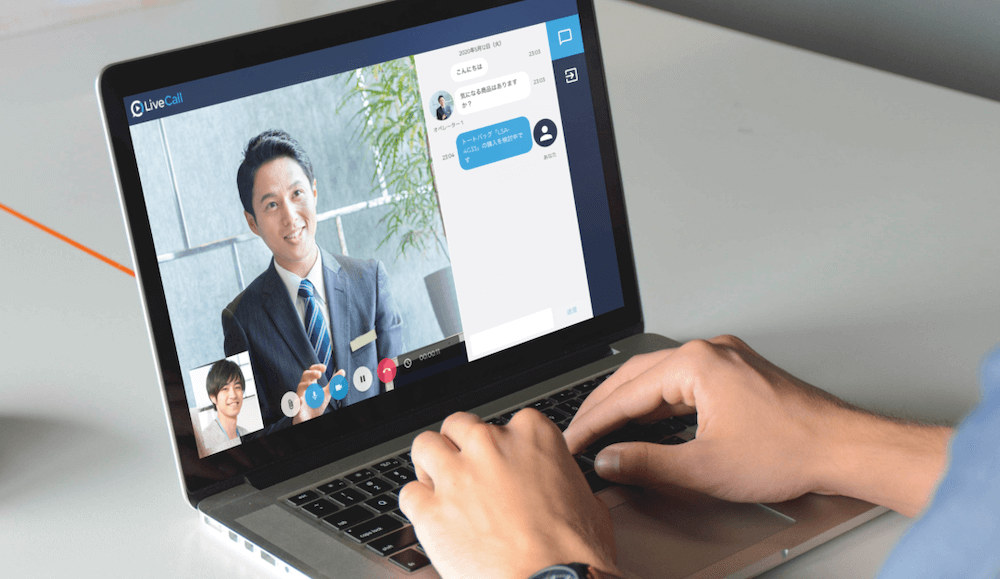

オンライン接客とは、ビデオ通話などを通してスタッフがオンライン(Web上)でおこなう接客サービスです。実際の店舗で店員がおこなっている接客や商品案内を、ビデオ通話を介して提供します。これまでは、お客様に来店してもらったり訪問販売をする必要がありましたが、オンライン接客であれば場所の制約を受けずに利用することができます。いつでもどこでも利用できるオンラインの利便性と、専門スタッフが対面で対応する安心感を融合させた、まさにニューノーマル時代の販売ソリューションです。オンライン接客は、主に次の3つの活用パターンがあります。

サイト訪問者に店舗スタッフがオンライン接客

ウェブサイトやECサイトにオンライン接客の窓口を設け、実店舗のスタッフが対応するパターンです。お客様は自宅にいながら、専門スタッフに相談したり、実店舗に足を運んだようなショッピング体験ができます。店舗側も、スタッフが空いた時間にオンライン対応をしてもらえるので、同じ時間でより多くの顧客接点を作り出すことができます。ECの売上を伸ばしたかったり、店舗の接客ノウハウをECでも活用したい場合にとても有効です。

来店客にリモート拠点のスタッフがオンライン接客

2つ目は、店舗を訪れた顧客に遠隔地(またはバックヤード)にいるスタッフが画面越しに接客を行うパターンです。この場合、1拠点から少人数で複数の店舗に対応ができるため、店舗を無人化・省人化し人手不足を解消したりコストカットしたい場合に有効です。各店舗にはタブレット端末などを据置きし、来店客は必要なときにそこからスタッフを呼び出すことができます。

顧客もスタッフもリモートでオンライン接客

3つ目は、ウェブサイトやECサイトにオンライン接客の窓口を設け、顧客もスタッフもオンライン画面を通しリモート(遠隔地)でコミュニケーションをとるパターンです。 この場合、社内のリモートワーク推進もでき働き方改革や新たな人材確保にもつながり、人手不足を解消することもできます。

AI接客やチャットボットとの違い

最近では、あらかじめ用意したシナリオ設計に基づいて自動応答を行うAI接客やチャットボットなどの活用も進んでいます。しかしAI接客は、過去に例のないイレギュラーな質問などへの対応が難しく、実店舗で専門スタッフが行っているような「おもてなし」「気配り」「お客様一人ひとりの好み・要望に応じた柔軟な対応」まではできません。あえて人を介して接客することで、お客様の満足度や購入につながるサービスには、オンライン接客が有効なのです。

\まずはここから/

「オンライン接客入門」資料ダウンロード

オンライン接客導入のメリット

メリット1:購入率UP

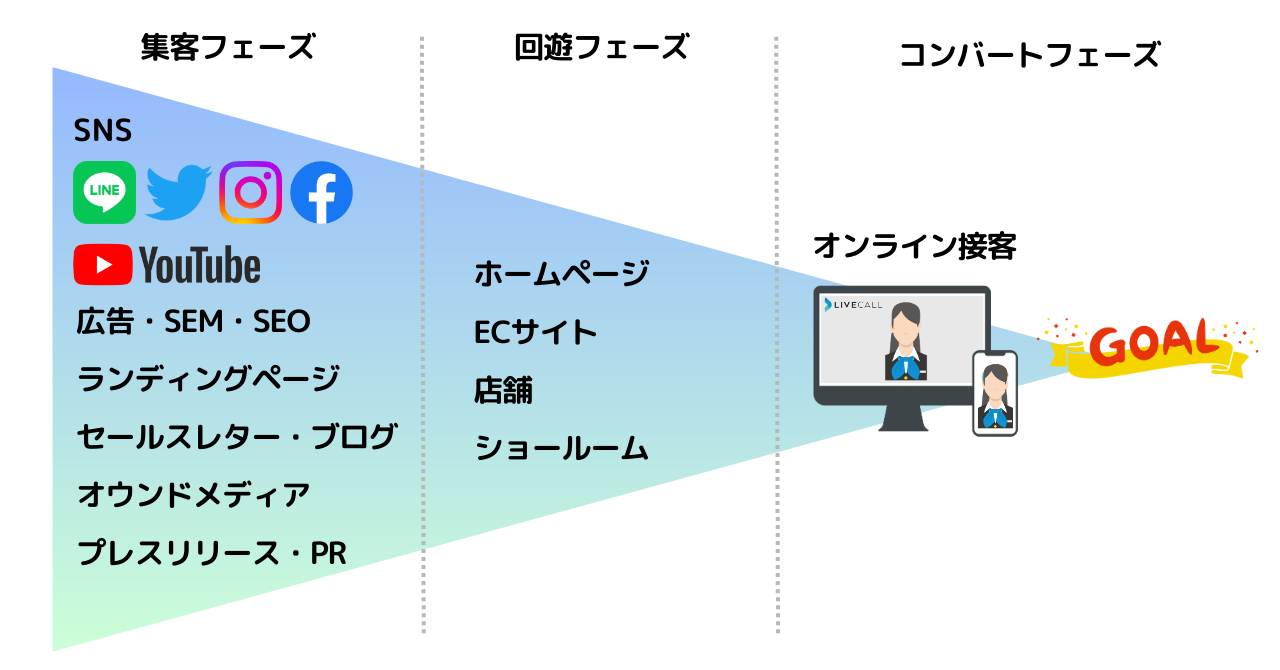

現在のデジタルマーケティングでは、検索エンジンやSNS、インターネット広告、Eメール、プレスリリースなど、あらゆる顧客へのアプローチ・集客する手段があります。顧客をサイトまで集客できたら、ホームページやECサイトを最適化したり、サイトコンテンツを分かりやすくするなど、どのサイトも直帰率や回遊率を改善するための施策を日々おこなっていることでしょう。

しかし、いざ購入をしようとするときにお客様が抱く疑問・不安を取り除くソリューションが、世の中には意外と存在しません。ECサイトで商品を購入する際、ウェブサイト上の写真だけでは商品のディテールが分からなかったり、複数の型番があるような製品はどれが自分に一番良いのか判断が難しかったりしますよね。特に高価な商品であれば、その不安は大きくなります。ここでのかご落ちを防ぐのに有効なのが、オンライン接客です。

オンライン接客があれば、Webサイト上の情報だけでは解決できないパーソナルな疑問やニーズを専門スタッフに直接聞くことができ、商品のサイズや色味、質感などを確認できるため、お客様を購入に導く最後のひと押しが可能です。また来店時に購入を見送ったお客様に、オンライン接客を通して再アプローチ・再来店せずに購入いただくことで、購入率・利便性どちらも上げることができます。

関連記事:ユーザー心理で読み解く「オンライン接客が【売上UP】に効く理由」

メリット2:顧客単価UP

オンライン接客は購入単価を上げるのにも、かなり効果的です。実際の販売員がプラスアルファのアドバイス・提案ができるので、アップセル(ついで買い)効果が期待できます。

アパレルであれば、スタッフさんからのコーディネイト提案で追加アイテムを購入したり、ジュエリーであれば専門家の話を聞くうちにワンランク上の金属や石に変えることにしたり、パソコンなどであれば店員さんのアドバイスでオプション機能を追加したり端末のスペックをひとつアップグレードしたり・・・・こんな経験は、きっと誰もが持っているはずです。

特に目的買いが中心のECでは単品購入になりやすいため、オンライン接客導入により客単価が変わるケースは多いようです。実際に、パナソニック・カスタマイズレッツノートサロンでは顧客単価が1割上昇、ジュエリーブランドのスワロフスキーでは客単価が約5倍にまであがったという例があります。

関連記事:スワロフスキー、オンライン接客システム「LiveCall」導入–顧客単価は実店舗の約5倍(ZDNet Japan)

メリット3:顧客エンゲージメント/ブランドロイヤリティUP

オンライン接客は、顔の見える1対1の会話ができるため、顧客満足度・エンゲージメントの強化にも効果抜群です。いつでもどこでも買える現代だからこそ「あの人から買いたい」「あの人にまた相談をしたい」とブランドファンを増やしていくことは大変重要です。

特にオンライン接客は、自宅・スマホというパーソナルな空間で、自分だけのために時間を使って対応してくれることから、実店舗での接客に比べ特別感を感じやすい傾向があります。そうした特別で楽しいショッピング体験が、お客様の満足度を上げブランドファンを増やし、リピーターの増加につながります。

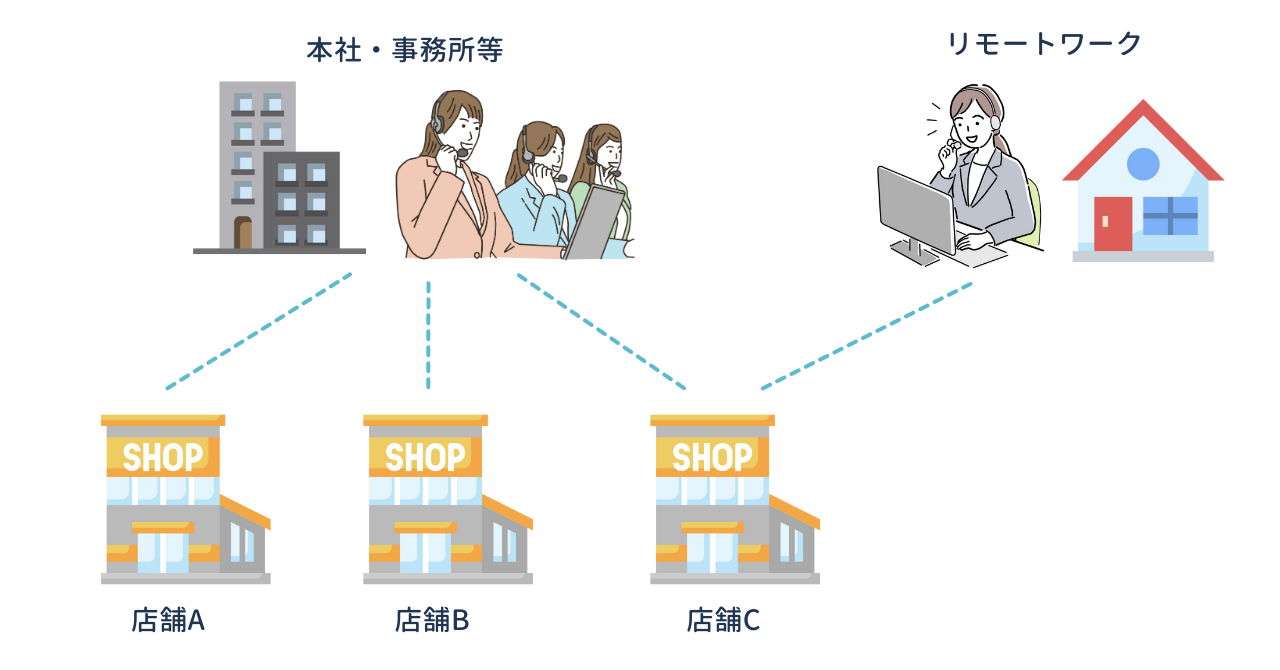

メリット4:人材の効率活用

オンライン接客なら、対応スタッフは必ずしも各店舗・各拠点にいる必要はありません。1人のスタッフがリモートから複数拠点の対応をすることも可能です。

店舗スタッフは最低人数のみ配置し、代わりに店頭にタブレット端末を設置するケースが増えています。顧客が増える時間帯は、別拠点の空いているスタッフがオンライン対応するなど、人材配置の効率化と省人化をはかっています。

またオンライン接客導入により、これまでは「難しい」とされていた販売員や接客スタッフの在宅ワーク(テレワーク)も可能になります。昨今は、ライフ・ワーク・バランスや多様な働き方の推進により、在宅勤務の需要も増えています。また子育てをしながら続けられる仕事を希望する女性も多く、在宅ワーク体制の確立は不足する人材を確保するためのソリューションとしても有用です。

これまでオフラインの対面接客をおこなっていたスタッフが、そのままオンラインに切り替わるだけなので、オンライン接客用の人材を新たに雇用する必要もありません。導入ハードルの低さもオンライン接客が注目される理由です。

メリット5:顧客接点の強化

コロナ禍では「非接触」「非対面」での接客が求められ、オンライン接客導入をする企業が急増しましたが、いざオンライン接客を始めてみると店舗では見られない客層や、想定していなかったお客様にご利用いただいたという声も多数ありました。

女性客が多いジュエリー店ではオンライン接客を始めてみると、1人だとお店に入りずらいという男性客が利用するケースも。他にも子育て中の方がオンライン接客を利用したり、遠方の方が利用するなど、顧客接点が増えたケースも多数あります。

お店には入りずらい、対面だと恥ずかしいという方や、身体に不自由がある方にとって店舗に行くこと自体がハードルになっている場合があります。そのような場合にオンライン接客は、重要な顧客接点になります。

関連記事:オンラインは男性一人のお客様にも好評。スタージュエリーの事例

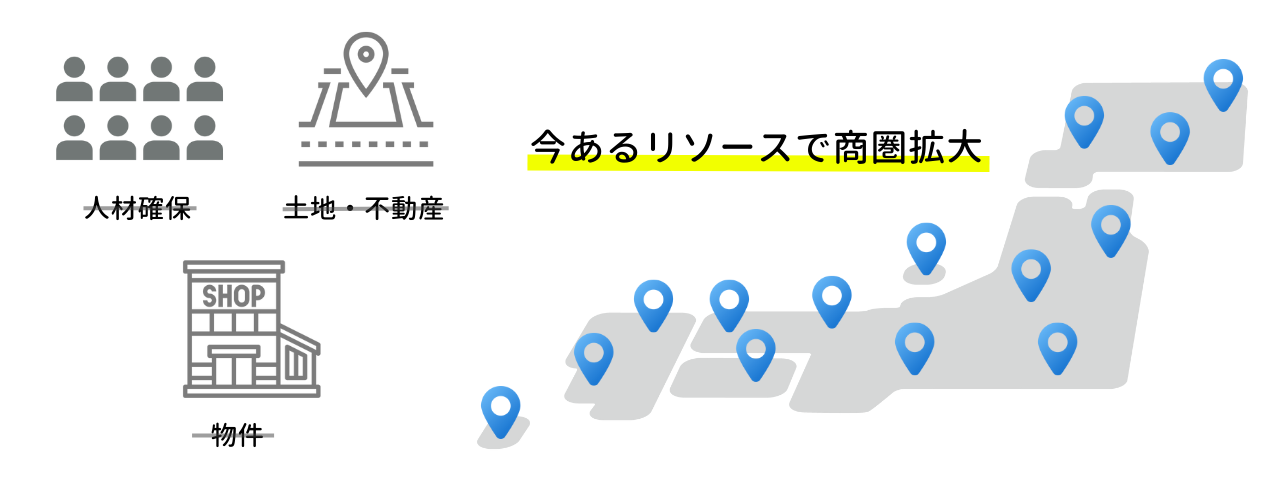

メリット6:リスクを抑えながら商圏拡大

新しく店舗出店する場合、地域を決めて物件を探して、人材確保して教育して、在庫を確保するなど多くのコストと時間がかかりますが、オンライン接客を導入すれば今あるリソースで簡単に商圏拡大ができます。

1つの拠点にいるスタッフが対応することで、各店舗で接客クオリティにばらつきが出るというのも防ぐこともできます。

【業界別】オンライン接客事例20選

ここ数年で、様々な業界・業種においてオンライン接客の導入が拡大しました。ここではアパレルからジュエリー、コスメ、住宅、家電業界や暮らしにおける様々な事例を紹介します。自社のサービス設計の参考にしてみてください。

アパレル・ジュエリー・ファッション業界のオンライン接客事例

ストラスブルゴ

ラグジュアリーセレクトショップを展開するストラスブルゴが、2023年4月よりライブスタイリングサービスを開始しました。

ストラスブルゴは商品のクオリティとストーリー、それらを伝えられる販売スタッフがいるのが強みです。実店舗に来店するお客様はスタッフとのコミュニケーションも楽しみながら買い物をしており、同様の買い物体験を遠方客やECサイトに訪れる顧客向けに提供するべくスタート。自宅にある服との組み合わせの相談などもできます。

アパレル・ファッション業界ではオンライン接客を活用している事例が増えています。ショップスタッフさんのコーディネートを参考にする消費者も多いのでこのようなサービスは一般的になっていくでしょう。

スワロフスキー

ジュエリーブランドのスワロフスキーでも、フラグシップ店である銀座店にてオンライン接客を行っています。

自分用の購入だけではなく、ギフト相談も可能。友達や家族、恋人へジュエリーを送りたいとき、慣れないジュエリーショップに足を運ぶのは少し躊躇してしまう・・・そんなときビデオ通話で専門スタッフに相談できるのはとても便利ですよね。

実際、スワロフスキーではオンライン接客により購入率88%、顧客単価が店舗平均の5倍に増えるという成果が出ているそうです。

関連記事:【オンライン接客で顧客単価が5倍に】「ブランド体験」の追求で顧客ロイヤリティ向上を実現

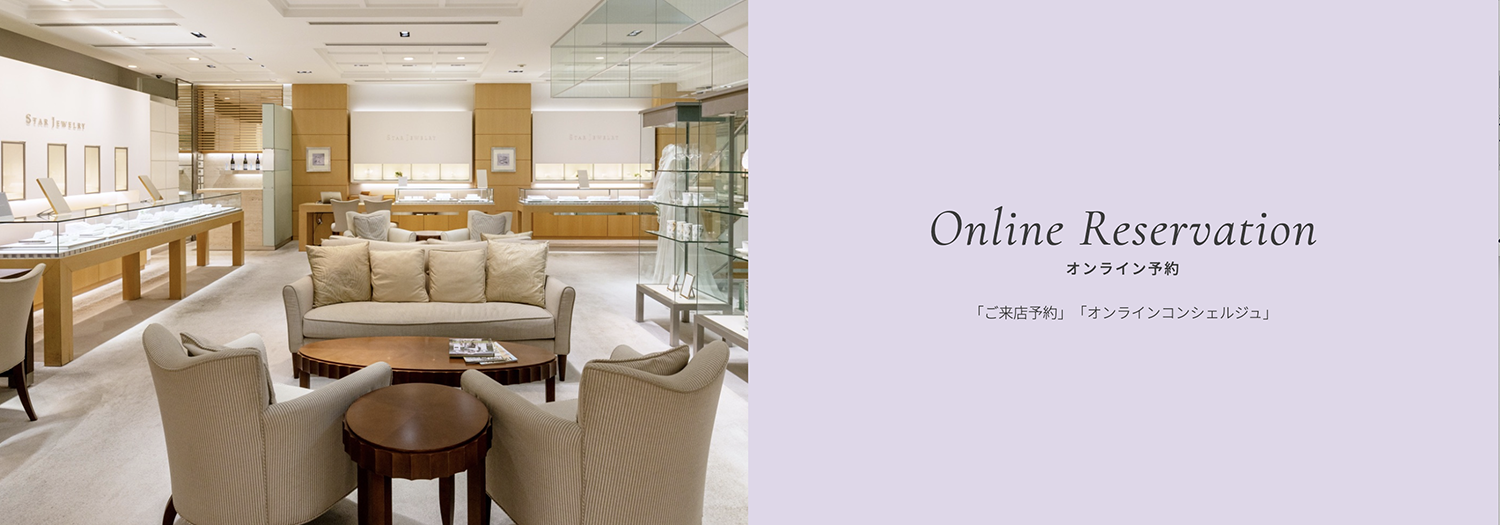

スタージュエリー

女性から圧倒的な人気を誇るスタージュエリーでは、2020年7月からオンライン接客サービス「オンラインコンシェルジュ」を開始。店舗のない遠方に住んでいるお客様が利用したり、男性客が利用するなど、顧客接点の創出に成功している事例です。一度来店されたお客様にアプローチする手段として活用したり、ブライダルジュエリーの相談なども行っています。

関連記事:元町本店や銀座店の臨場感をそのままに。オンラインは男性一人のお客様にも好評。

ボッテガ・ヴェネタ

イタリアを代表する高級ラグジュアリーブランドのボッテガ・ヴェネタでも、「ライブアポイントメント」というオンライン接客サービスをスタートしています。お客様はご自宅等から、ボッテガ・ヴェネタの店舗に繋がり、店員さん(クライアントアドバイザー)と1対1で話すことができます。公式ウェブサイトから事前に要望を伝えると、アポイントの当日に店員さんがアイテムを用意してくれており、ディテールや素材感、コーディネイト提案などを行ってくれます。

「家庭画報」編集長がライブアポイントメントを体験している様子が動画になっていましたので、ぜひオンライン接客のイメージを疑似体験してみてください。

化粧品・コスメ業界のオンライン接客事例

RMK(アールエムケー)

RMKは、RMKビューティーコミュニケーターによる1on1のカウンセリングサービスをオンラインで提供しています。予約をしてじっくりと相談ができる「パーソナルカウンセリング(所要時間:約30分)」があり、自宅でくつろぎながらカウンセリングを受けることができます。

RMKの商品に関する質問から、自分の肌にあうスキンケアやメイクの相談、美容に関するお悩みまで、一人ひとりの要望やお悩みに合わせて幅広く相談ができるようです。お客様側の映像はOFFで、まずは音声のみでの相談も可能。こうした気軽さはオンライン接客ならではと言えます。

花王 エスト

花王のグローバルブランド「エスト(est)」は、2022年7月5日よりオンライン通話で美容部員に1対1で相談ができるカウンセリングサービスを開始しました。カウンセリングは予約不要でカメラオフの状態でも利用できるため、特別な準備をしなくても隙間時間に気軽にカウンセリングを受けられます。所要時間は約15分で、自分に合う商品や商品の効果的な使い方などを、豊富な経験を持つエストの美容部員に直接アドバイスをもらうことができます。

エストでは、オンライン通話によるカウンセリングだけでなく、チャットカウンセリングや、顔写真をもとに肌状態をWebで自動解析できるセルフチェックコンテンツなども用意しており、さまざまな形態でのオンラインカウンセリングを展開しています。

資生堂 ワタシプラス

資生堂のコスメブランド・ワタシプラスでは、ライブ配信とオンライン接客を融合した面白い取り組みを行っています。資生堂の現役ビューティーコンサルタントが話題の商品や季節のお悩みをテーマにライブ配信する「ワタプラNight」を定期的に開催しています。ライブ配信終了後、そこで紹介された商品が自分に合うかどうか、個別オンラインカウンセリングを受けることができるのです。不特定多数に向けたライブショッピング配信と、個別におこなうオンラインカウンセリングを掛け合わせた、まさに新しい時代の新しいサービスです。

不動産・住宅業界のオンライン接客事例

LIXILオンラインショールーム

LIXILは「オンラインショールーム」サービスを展開しています。LIXIL商品の詳しい説明やリフォーム相談、住まいの悩みなどを無料で自宅から専任コーディネーターに相談できます。事前予約をして60分じっくりと相談できるプランに加え、15分程度の隙間時間を利用して予約なしでその場で相談できるサービスも提供。

LIXILオンラインショールームの利用者は累計10万組(2022年9月時点)を突破し、顧客満足度も93%と通常の館内サービスと比べて満足度の高い結果になっているそうです。同社ではリアルとオンラインを組み合わせたハイブリッド型サービスを提案し続け、社内の働き方改革も同時に行うなど、DX化に成功した事例です。

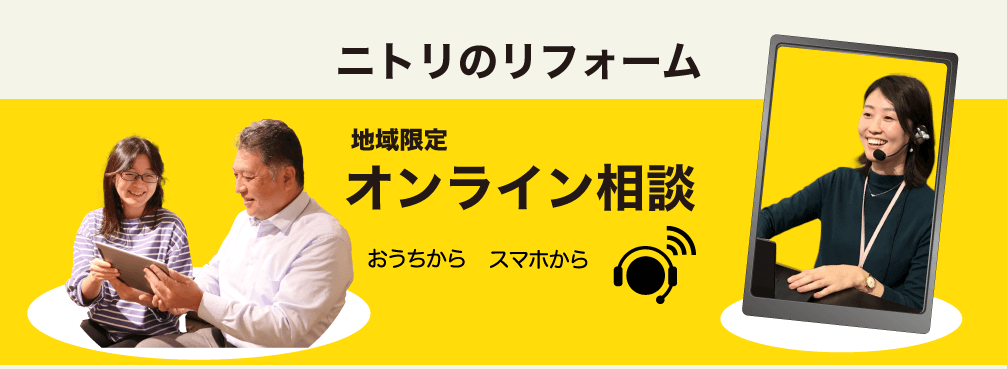

ニトリ(リフォーム相談)

ニトリのリフォームでは、おうちから全国のショールームに繋がり、リフォームアドバイザーに相談が可能です。

自宅から利用することで、リフォームしたい空間をビデオ通話でスタッフに見てもらい、必要な寸法やおすすめの配置など、より的確なアドバイスを受けることができるなど、オンライン相談ならではのメリットがあります。オンライン相談とリアル店舗(ショールーム)、商談ステップに応じて便利な方を選択するなど、それぞれの利点を上手く活用することで、一連のリフォーム相談が今後も効率化していきそうですね。

関連記事:「ニトリのリフォーム」LiveCallを活用して”2つの”オンライン接客を実現

カインズ

2022年10月にオープンした「カインズ セブンパークアリオ柏店」は、カインズ初となるオンライン相談コーナーがあります。来店客は専用ブースからリフォームやエクステリアに関する相談ができ、専門スタッフはリモートで対応する仕組みです。専用ブースは広めでビデオ通話画面も大きいので見やすく、ゆっくりと相談ができるようになっています。

カインズのように他店舗展開している場合、リモートで全国の店舗に対応できるので人件費の大幅削減につながりそうですね。

関連記事:【柏市】カインズ初のオンライン相談コーナーも登場!

ひかリノベ(リノベーション相談)

ワンストップのリノベーションサービスを提供しているひかリノベでは、オンライン相談やオンライン見学会など、オンライン接客をフル活用しています。

見学会に行く時間が取れなくても、仕事や家事のスキマ時間に相談でき、家探しの相談からリノベーションの見積もりまで、ひかリノベコーディネーターがワンストップで対応してくれます。ひかリノベの担当者によると、オンライン接客導入後、ショールームから少し離れた地域に住むお客様や、産休や育休中で外出ができないお客様、仕事が忙しくまとまった時間が取りづらいお客様など、これまで接点が少なかった方からの問合せが増えていると言います。

関連記事:予約の要らないリノベ相談で顧客接点を拡大。ショールームから離れたお客様と繋がるきっかけに

忙しく後回しになりがちなリフォームやリノベーション相談、住宅や不動産に関する相談は、ちょっとした相談をオンラインでできるため、これからの時代の主流となっていくでしょう。

家電・PC・通信のオンライン接客事例

Panasonic レッツノート

パナソニックのプレミアムサロンでは、カスタマイズレッツノートのオンライン相談カウンターを設けています。

Web販売モデルのレッツノートは、お客様の用途に応じてスペックやデザインを柔軟にカスタマイズできます。しかし、どのカスタマイズが自分に一番最適なのか組み合わせるのはなかなか難しいですよね。プレミアムサロンでは、PC販売のプロである専任コンシェルジュに直接オンライン相談ができ、自分にぴったりのカスタマイズレッツノートを提案してもらえます。

プレミアムサロンを運営するパナソニックコンシューマーマーケティング株式会社によると、オンライン接客を利用した場合の購入単価は、通常のWeb直販より10%以上も高くなっているといいます。オンライン接客を通して、コンシェルジュがお客様ひとりひとりのニーズに合った機能やサービスを提案・説明できるため、機能追加などにより購入単価が高くなる傾向にあるようです。このように、スペックやオプション機能が複雑な製品は、オンライン接客の効果が最大限に発揮されるといえるでしょう。

関連記事:オンライン接客で購入率50%、客単価1割増を実現。 高い接客力をWebでも活かす。

ビックカメラ.com

「ビックカメラ.com」でも、HPのノートパソコン、Chromebookなど、様々なメーカーがオンライン接客を提供しています。オンライン接客を体験した利用者からは「自宅で接客を受けられることが便利」「店頭に行って実物に触れたくなった」「気になるところだけサクッと聞けて便利」などの声があがっています。

ドコモ オンライン窓口

NTTドコモは、お客様がdocomoショップに来店しなくても手続きの相談や申し込みができるオンライン接客サービス「ドコモのオンライン窓口」の提供を2023年2月よりスタートしました。

忙しくて営業時間中にお店に行けない方や、自宅や職場からショップが遠い方にとっては便利なサービスになることでしょう。

暮らし・生活雑貨のオンライン接客事例

明治つながる栄養士

はじめての子育てで悩みを抱えるママが多い現代ですが、明治が栄養・育児相談サービス「明治つながる栄養士」を提供しています。LINEの友だち登録をすれば誰でも無料で、明治の栄養士に子どもの栄養や食事、離乳食などについてオンライン相談ができます。予約不要で育児や家事の隙間時間を利用して相談できる他、ビデオ通話で栄養士さんの顔が見えるので安心です。こちら(相談者)側のカメラはオフのままでも大丈夫なので、忙しいママに使いやすいサービスです。

オンライン接客は、このようなヘルスケアサービス、相談・カウンセリングなどにも応用され拡大しています。

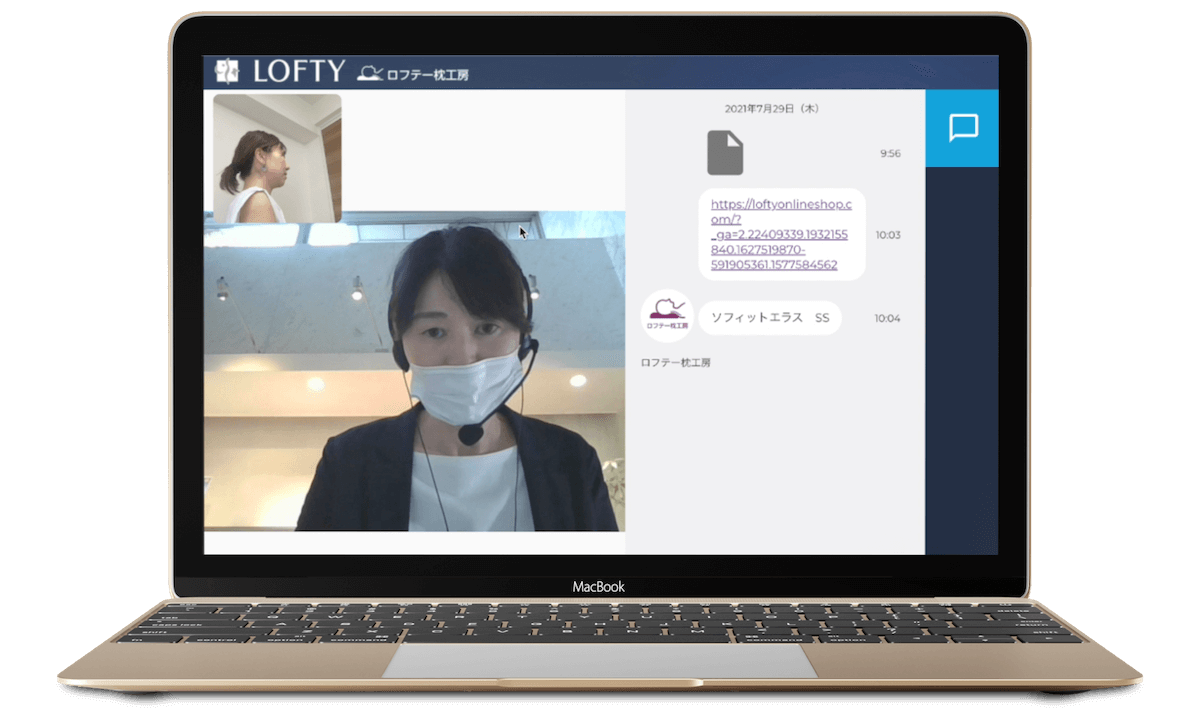

ロフテー枕工房

エアウィーブのグループ会社で百貨店を中心に全国50店舗を展開する枕メーカー・ロフテーでは、自分に合った枕選びを相談できるリモートコンシェルジュサービス(無料)をおこなっています。睡眠の質を左右する枕選びはとても重要。でもウェブ検索だけでは自分に最適な枕がどれか、素人ではなかなか判断できません。ロフテーのオンライン接客を利用すると、専門資格をもったピローフィッターにオンライン相談ができ、首や頭の形、現在使っている枕のフィット感などをチェックしてくれ、最適な枕を提案してもらえます。このように、Webだけでは商品選びに迷ってしまい、専門家に相談・アドバイスをもらいたい商品は、オンライン接客にぴったりです。

関連記事:【体験ルポ】ロフテー枕工房のオンライン接客で、理想の枕を見つけた

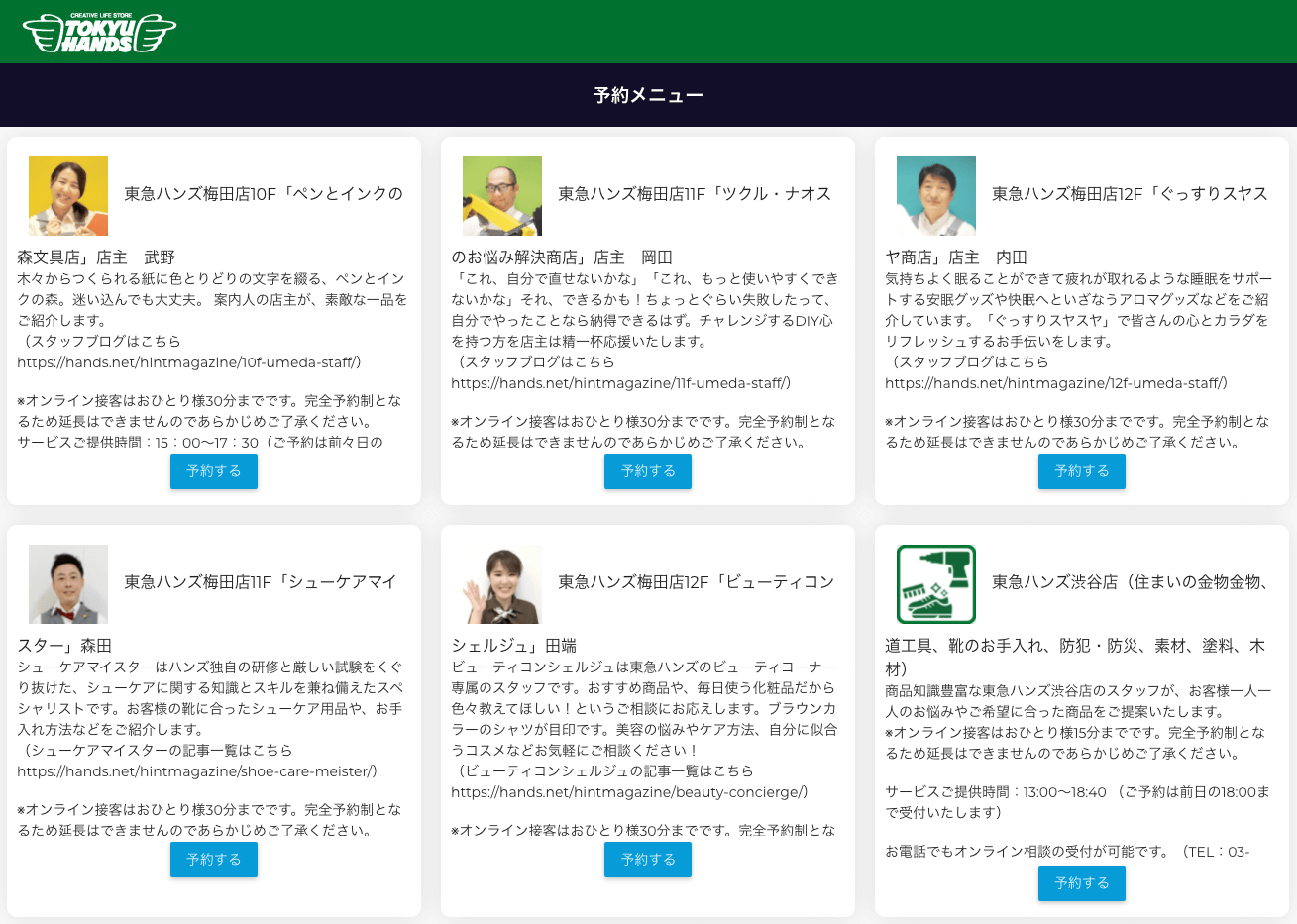

東急ハンズ

東急ハンズは、多様化する顧客の買物行動・ニーズに応えるためデジタル活用サービスを強化しており、その一環としてオンライン相談サービスを提供しています。ビューティコンシェルジュやシューケアマイスター、寝具や文具など、各分野の専門スタッフに商品相談ができます。特におうち時間の増加に伴いDIYの相談が増えており、自分で補修やメンテナスをしてみようというユーザーが増えているといいます。自宅にいながら豊富な品ぞろえのある東急ハンズの雰囲気を味わいながら買い物ができる、とても贅沢なサービスです。

ローソン

2022年11月にローソンは無人店舗化したグリーンローソンをオープンしました。オンライン接客を活用し、レジ横や店内に専用端末を置いてアバターで映し出しています。リモートで接客対応するため子育て中の方や身体的に制約のある人も勤務しやすく、ローソンでは今後3年程度で100店舗まで拡大したいそうです。

関連記事:“アバター接客”のローソン開店 レジにスタッフ不在

自治体・観光業界のオンライン接客事例

観光案内(東京都・大阪府)

自治体でもオンライン接客を活用しています。東京都が運営する東京観光情報センターではオンライン接客ツールを活用し、国内外問わず東京を訪れるすべての観光客に対して観光案内するサービスを提供しています。利用者は旅行前に自宅から相談することができるのはもちろん、旅行中も観光案内を受けることができます。日本語、英語、中国語、韓国語の4言語に対応しており、インターネット環境さえあれば世界中のどこからでもサービスを利用できます。

大阪観光局でも同様のサービスがあり、英語をはじめ、中国語、韓国語、スペイン語、ポルトガル語、ベトナム語、タイ語などの多言語に対応しています。

インターネット上の文章だけではわからない、伝わらない部分があっても、旅行者も聞きたいことがすぐ聞けるため利便性が高く、顔の見えるオンライン接客で対応してくれるため旅行者も安心できるサービスです。

関連記事:【自治体通信】地域の魅力を伝える「オンライン観光案内所」

船橋市役所の多言語対応

船橋市役所ではオンライン接客ツールを活用して、通訳サービスを利用しています。市役所に訪れる外国人住民に専用端末を貸し出し、母国語の国旗アイコンをタップしてもらうと通訳センターと繋がる仕組みになっています。通訳スタッフを常駐させる必要がないため、コストを抑えながら多言語対応ができ、住民の満足度や安心感にもつながっている事例です。

オンライン接客のコツ・成功のポイント

オンライン接客の目的を明確にする

どのようなサービスも同じですが、オンライン接客で何を誰に提供するのか、目的を明確化しておくようにしましょう。オンライン接客により、売上を増やしたいのか、新しい顧客層を増やすのか、アフターサポートを充実化させるのか、その目的によりサービスの見方やアプローチ顧客も変わってきます。適切なターゲット顧客に、適切なアプローチ・サービス開始のお知らせをすることで、オンライン接客の利用率・成功率がアップします。

適切なタイミングでのアプローチ

適切なタイミングでオンライン接客のオファーをすることが、成功の最大のポイントです。商品を比較検討しているサイト回遊中のユーザーや、カート直前で購入を迷っているであろうユーザーに、オンライン接客サービスの存在を確実に認知してもらえるようにしましょう。

具体的には、商品一覧ページや詳細ページ(購入ボタンがあるページ)、カート購入画面などにバナーやメッセージを表示するのがオススメです。サイト右下にバナーを固定表示させておくのも有効です。こうすることで、購入前に専門スタッフに相談したいユーザーが、自分のタイミングでオンライン接客を受けることができます。

自社サービスに合ったツールを選ぶ

3つ目のポイントは、最適なオンライン接客ツールを使うことです。お客様のショッピングの流れが遮断されないよう、サイトからシームレスに利用できる、オンライン接客専用ツールを選ぶようにしましょう。Web会議システムなどをオンライン接客に代用している例もありますが、外部アプリのダウンロードが必要だったりすると、一連の購買行動がストップしてしまいます。

また、オンライン接客の履歴やデータ、対応スタッフのステータスを管理できる機能があるかもチェックポイントです。せっかくのオンライン接客のデータやノウハウを蓄積・分析できるようにしておきましょう。

関連記事:オンライン接客ツールの選び方|失敗しない5つのポイント

オンライン接客のノウハウ構築

オンラインでの接客も、実店舗の接客と基本の部分は同じです。とはいえ、商品の見せ方や目線、会話の間合いなど、対面コミュニケーションとは少し異なる点もあります。リアル接客のノウハウを活かしつつ、オンライン接客ならではの工夫を少しずつ加えていくことが大切です。

オンライン接客において、いちばん重要なのは「人」です。デジタルツールだけでは解決できない・伝えきれないことを伝えられる他、人が介することで安心感やエンゲージメントを高められることにこそ、オンライン接客導入の意味があります。オンライン接客力・ノウハウを高めていけるよう改善・PDCAを回していくことが、オンライン接客成功の最大のポイントと言えるでしょう。

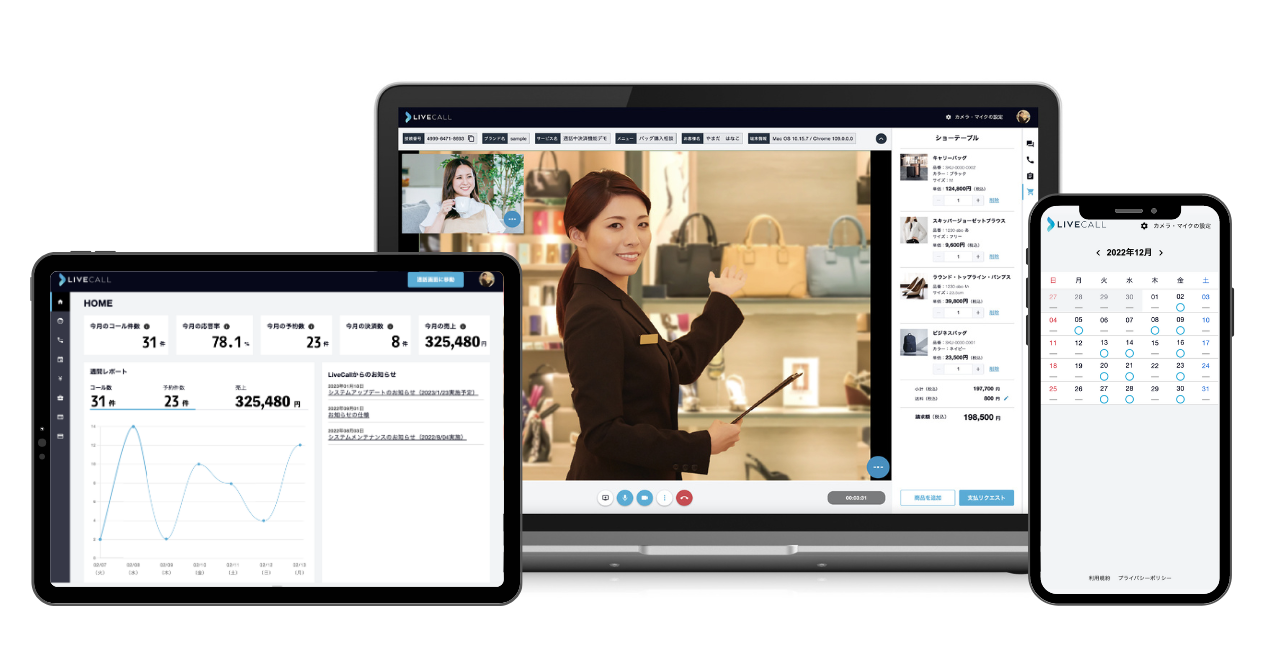

おすすめオンライン接客ツール「LiveCall」

ここまでのポイントを踏まえ、オンライン接客の導入を検討中の方には、オンライン接客専用ツール「LiveCall(ライブコール)」がおすすめです。

LiveCallはアプリ不要で利用ができ、WebサイトやECサイトとシームレスに連携できるため、お客さんがスムーズにオンライン接客を受けることができます。予約機能と通話機能が一体化していたり、通話画面にブランドロゴが配置できるなど、オンライン接客ならではの細かい設定ができるのがzoomなどのWeb会議ツールと異なる点です。また、オンライン接客ツールの導入は、手間や時間がかかりそうでハードルが高いと思われがちですが、LiveCall(ライブコール)は「発行された専用URLを、サイトにリンクを貼るだけ」で簡単に導入が可能。

2015年から運営されているサービスで、NTTグループやSONYなどの大手企業からスタートアップまで導入実績も豊富なので、オンライン接客が初めてでも、自社にぴったりなオンライン接客を担当者がアドバイス・提案してくれます。オンライン接客に興味がある方、顧客接点の拡大や売上アップの方法を探している方は、ぜひお気軽に「LiveCall(ライブコール)」までお問合せください。

関連記事:WWD Japan『オンライン接客でLiveCallが選ばれる理由』

オンライン接客ツール「ライブコール」についてお問合せ

資料請求(無料)

まとめ:オンライン接客で新たな顧客体験を提供!

このように、オンライン接客は新たな販売チャネル・ソリューションとして、様々な業界で導入が広がっています。

人手不足解消や業務効率化、人材配置の効率化、在宅ワーク体制の確立など事業課題を解決する手段としても非常に有効です。現代の消費者はライフスタイルが変化し、オンラインとオフラインを行き来しながら商品やサービスを購入する意思決定をしています。顧客接点を逃さないためにも、オンライン接客を活用していくことをおすすめします。

オンライン接客ツールの導入を検討している場合は、オンライン接客システムを提供している会社に問い合わせてみるのが効率的です。具体的な情報や、自社に合う活用法などの提案をもらえるでしょう。

\合わせて読みたい「オンライン接客」特集記事/

無料トライアルも実施中!

LiveCallは、アプリ不要・サイトにリンクを貼るだけで、簡単にオンライン接客をスタートできます。

活用方法なども担当営業よりご提案いたしますので、まずはお気軽にお問合せください。

関連記事一覧