無人店舗とは?仕組み・導入ステップ・成功事例をわかりやすく解説

「人手が足りない」「営業時間を拡大したい」「でも接客の質は落とせない」――そんな店舗運営者の悩みに、無人化+リモート接客という新しい選択肢が注目を集めています。 完全な無人店舗をいきなり導入するには大きな初期投資や運用体制の変革が必要で、ハードルが高いと感じる方も少なくありません。そういった理由から100%無人化ではなく“省人化”からスタートするケースが増えています。

接客や受付の一部だけを遠隔化したり、営業時間外だけを無人運用に切り替えたりといった取り組みから始めることで、

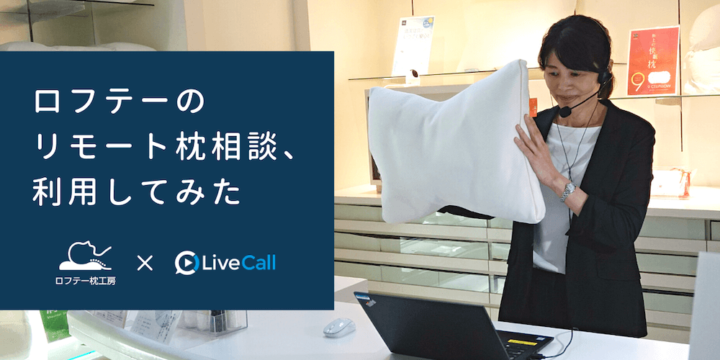

といった効果を、無理なく段階的に実現できます。 こうした省人化の第一歩として有効なのが、遠隔で“人が接客する”リモート接客システムの導入です。 本記事では、無人店舗の基本から、導入のメリット・課題、さらにはLiveCallの遠隔接客ソリューションを活用した成功事例までを詳しくご紹介します。

もくじ

無人店舗とは?

無人店舗とは、販売員や接客スタッフが配置されていない無人の店舗のことを指します。顧客が入店して商品やサービスを選び、決済して退店するまで人と接することなく購買可能な店舗が無人店舗です。完全無人型の小売店だけでなく、一部サポートを遠隔対応で提供するセミ無人型も含まれます。対象業種は幅広く、コンビニ、アパレル、宿泊施設、携帯キャリア、マンション管理など多岐に渡ります。

無人店舗といってもスタッフが全くいないわけではなく、商品補充や有事の対応のためバックヤードに少人数を配備していたり、リモート拠点から対応ができるような仕組みを導入している場合がほとんどです。

無人店舗は、Amazonが米国シアトルに「AmazonGO」を2018年にオープンしたことで注目が集まり、世界中で様々な形態の無人店舗が増えました。日本でも労働人口減少、キャッシュレス化、コロナウィルス流行による非接触対策や労働時間の短縮などの流れを受け、2021年は「無人店舗元年」とも呼ばれるほど店舗の無人化・省人化がトレンドとなり、取り組む企業が増えました。すでに暮らしに根付いているコインランドリーや銀行のATM、24時間営業しているジムの夜間営業なども無人店舗ですが、最新のテクノロジーを活用して次世代型ともいえる無人店舗が増えています。

無人店舗の特徴とトレンド

無人化や省人化は試験的に行なっている店舗も多く、今まさに進化中の分野とも言えます。ここ数年で見られる無人店舗の特徴は、最新のテクノロジーを用いた顔認証の技術やセンサー、カメラ、AI、ロボット、キャッシュレス決済、スマートフォンによる入退店管理など、デジタル技術を導入して人的なオペレーションを最小限に減らし、業務をシステム化・効率化しています。

不特定多数のお客様が来店するコンビニなどの小売業では、盗難などの防犯対策もかねて店内にくまなくカメラを設置し、お客様がどの商品を手に取ったかAIカメラや重量センサーなどでリアルタイムで認識しています。会計方法はセルフレジや、店舗を出ると自動的にアプリから決済する仕組み等を導入しています。

会員制サービスを提供しているジムやネットカフェなどでは、IDカードやスマホアプリ等で本人認証で入退室を管理し、受付業務はリモート接客で対応することで無人化しています。完全に無人化するのではなく、店内の掃除のみロボットが行なうなど一部の業務だけテクノロジーを活用して省人化し、人手の業務を軽減して業務効率化に取り組んでいる店舗もあります。

無人店舗の広がりと多様性

テクノロジー革新により無人店舗の概念は現在、多岐にわたる業種に拡大しています。ホテルや宿泊施設での無人フロントやセルフチェックイン、小売業では自動レジや遠隔接客を活用して無人化したり、ドローンによる商品配送、ロボットが調理して料理を運ぶ飲食店など、さまざまな分野で無人店舗が広がりつつあります。お客様は自分の好きなタイミングでサービスを利用でき、店舗側は運営の柔軟性と費用対効果を向上させることが可能なので、消費者と事業者双方にとって便利で効率的な新しい形態の店舗が増加しています。

無人店舗のメリット

メリット1:人手不足を解消

無人店舗の最大のメリットは慢性的な人手不足を解消できることです。日本企業の多くは人手不足の課題を抱えており、特に小売業やサービス業などで顕著です。無人店舗であれば店舗運営に必要な人員を減らせることに加え、人が関わる業務は店舗マネジメントや消費者対応の品質改善など高度な専門業務に注力することが可能になり、労働条件や待遇の改善、ひいては離職率の低減にも繋げることができます。

メリット2:店舗運営コストを大幅削減

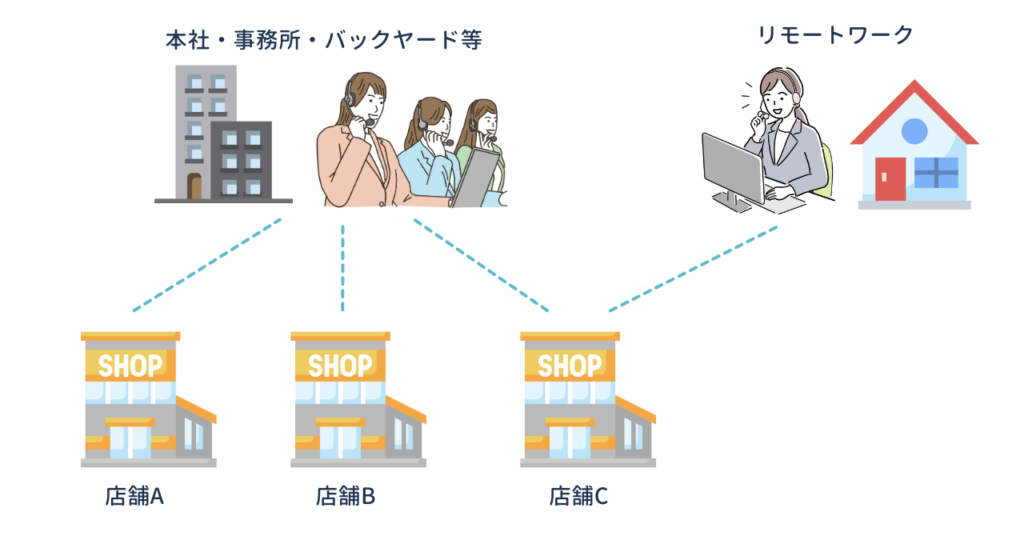

店舗の無人化・省人化により、各拠点の人件費を大幅に削減することができます。これまでは1つの店舗に一定数のスタッフの配備が必要でしたが、新しいシステムの導入や店舗運営の仕組みの改善により、少人数での運営が可能になります。複数の店舗を効率的に運営することもでき、人手不足の問題や経費削減のニーズにも応えることができるため、企業にとって大きな利点となります。

メリット3:営業時間の拡大

深夜帯の対応や24時間営業も容易になります。無人店舗のオペレーション体制を一度構築すれば、費用をあまり増やさずに店舗数や営業時間を拡大できます。顧客の利便性を高めるだけでなく収益性も向上させることができ、企業の競争力を高め市場での存在感を増すことができます。

メリット4:混雑の回避

無人店舗は販売員と接触することなく買い物ができるため、お客様は自分のペースで商品を選び、ゆっくりと買い物を楽しむことができます。レジに並ぶ手間や時間を省くことで、混雑を避けることもできます。これにより、お客様のストレスを軽減し、より快適な買い物体験を提供することができます。

メリット5:データの収集・活用

店内に設置したセンサーやカメラで来客数や消費者の行動データを記録したり、消費者のスマホアプリや店内のタッチパネル操作によるデータの記録などから、消費者一人ひとりのパーソナルデータと興味・関心、購買履歴などを紐付けたデータの蓄積が可能になります。これまではなかなか収集できなかった消費者のオフライン行動も取得しやすくなり、商品の企画や仕入れ、陳列方法など様々なマーケティング施策に活用できます。

無人店舗の課題とデメリット

防犯対策と有事の対応

無人店舗は万引き・盗難などのリスクがあるので、防犯対策が必須となります。カメラ・センサーなどの設置、防犯ソリューションや認証システムの導入などで防止したり、何かトラブルや事件があった際にはモニターから声かけできるするなどが有効です。また、機械が故障した、システムがシャットダウンした、レジがエラーになったなど顧客が困った時に、すぐに対応できるような体制も整えておく必要があります。

初期投資が高くなることがある

店舗の無人化は設備機器の投資が膨らみ初期費用が膨大になってしまうことがあります。長期的に見れば人件費の削減やランニングコスト削減などのメリットの多い施策ですが最初はシステム導入のハードルが高い場合もあるでしょう。そのため最初から全てを無人化するのではなく、できるところから徐々にオペレーションを省人化していくことをお勧めしますします。

顧客とのコミュニケーション機会が減少

顧客がスタッフとのコミュニケーションを楽しみながら買い物をする店舗の場合、完全無人化してしまうと店舗利用のメリットそのものが無くなってしまいます。逆にスタッフとのコミュニケーションを必要としていない顧客にとっては、無人化がメリットとなります。既存の顧客が何にメリットを感じて店舗利用しているのか理解できていないと、失敗してしまう可能性もあるので注意しましょう。

無人店舗・省人化の成功のポイント

無人化・省人化を成功させている企業の多くは、単にコスト削減を目指すだけではなく、「顧客体験の質を落とさない工夫」や「自社に合った導入ステップ」を丁寧に設計しています。ここでは、無人店舗や省人化の導入において成果を出している企業に共通するポイントをご紹介します。

段階的な導入が鍵

最初から完全な無人化を目指すと、初期投資やシステム構築の難易度が高くなり、かえって運用負荷が増えるリスクもあります。そのため、多くの企業は“省人化”から着手し、少しずつ無人化領域を拡大していくアプローチを取っています。たとえば、最初は受付対応だけを遠隔化し、次に決済や問い合わせ対応を自動化するなど、ステップを分けることでスムーズな移行が可能です。

無人と有人を上手に組み合わせる

「全てを自動化すればOK」という考え方ではなく、有人による対応が必要な場面にはリモート接客を活用するなど、“人の温かみ”を残した設計が重要です。顧客の不安や疑問にすぐに対応できる環境があることで、顧客満足度を維持しながら効率化を実現できます。

顧客が困った時にタブレット等から遠隔拠点やバックヤードにいるスタッフを呼び出し、有人対応できる仕組みにしておきましょう。遠隔接客は1拠点から多店舗に少人数で対応できるため、人件費を十分削減できる他、特に多い問合せから順に対応・改善していくことで、その後の店舗無人化/省人化を効率的に進められます。例えば、深夜帯や客足の少なくなる時間は受付を無人化しリモート対応を行うなど、まずは部分的に無人オペレーションを組み込んでいくと良いでしょう。

導入目的とゴールの明確化

導入前に、「何のために無人化・省人化を行うのか?」を明確にすることも成功の鍵です。人件費削減、業務効率化、スタッフの定着率向上、営業時間の拡大など、目的に応じて導入すべきシステムや運用フローは異なります。ゴールが明確であれば、途中の調整や社内説得もしやすくなります。

現場スタッフとの連携と教育体制の構築

省人化が進むと、現場の負担が増えるという誤解を持たれがちですが、実際にはスタッフが「人にしかできない業務」に集中できるようになるため、働きやすさが向上したというケースも少なくありません。そのためには、導入時点での説明や教育体制、フィードバックの仕組みを整えておくことが重要です。 このように、成功している企業は単に「省人化=コストカット」だけに目を向けず、「顧客」「従業員」「企業全体の運用バランス」を見据えて戦略的に進めています。

顧客視点と店舗業務

店舗の無人化・省人化は、顧客が入店してから退店するまでの流れを設計するのと同時に、店舗業務の全体のオペレーションをシミュレーションしながら細かくチェックしましょう。無人店舗といっても商品を補充したり、商品を綺麗に並べなおすなど、人の手は必要です。店内を掃除したり、レジの現金を回収するなども必要な業務です。いつ、誰が、どのように何をするのか?さまざまな項目で全体オペレーションを事前チェックしましょう。

無人店舗に必要なシステム

無人店舗の運営には、人間に代わるさまざまなシステムやテクノロジーの導入が必要です。それぞれの領域において代表的な技術をご紹介します。

入退店管理システム

無人店舗では、店舗への入退店を安全かつスムーズに管理する仕組みが必要です。事前登録された顔データと照合し、来店者を自動認識する顔認証システムや、事前に予約・登録した顧客にQRコードを発行し、入り口でスキャンすることで入店可能になるQRコード認証が代表的なシステムです。

監視カメラ

監視カメラは不正行為や異常をリアルタイムで監視し、記録を残すために必要です。近年、無人販売店での窃盗事件なども増えているため、完全無人化する場合は必要不可欠なシステムです。

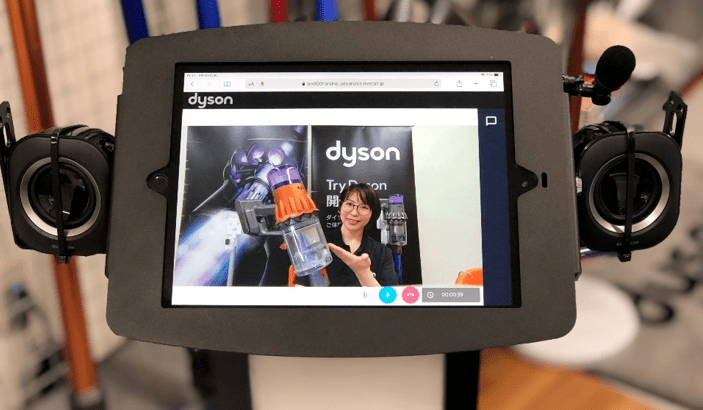

遠隔接客

店舗内の不明点やトラブル時に備えた遠隔サポートシステムも必要です。タブレットや専用端末を通じて、遠隔でスタッフがリアルタイムに顧客対応をし、商品説明やセルフレジの使い方説明、トラブルに対応するなど、無人店舗の安心感を大きく高める重要な仕組みです。

決済システム

商品の販売を目的とする無人店舗の場合は、顧客自身が商品をスキャンし、精算するセルフレジ・セルフ決済端末が必要になります。LINE Pay,PayPayなどのモバイル決済や、クレジットカード決済など、多様な決済手段に対応することで顧客の利便性も増し、決済データはマーケティング分析や在庫管理にも活用できます。

商品管理システム

無人店舗には店内にスタッフがいないため、商品管理の自動化やルールづくりが必須です。商品1点ごとに取り付けられたICタグで、非接触かつ一括で商品情報を読み取れるRFIDタグや、在庫管理と連携し、リアルタイムで在庫数を把握して自動発注や仕入れ計画に活用するなどのシステムがあります。

無人店舗の国内事例

店舗や拠点の無人化・省人化を行っている国内最新事例をご紹介します。

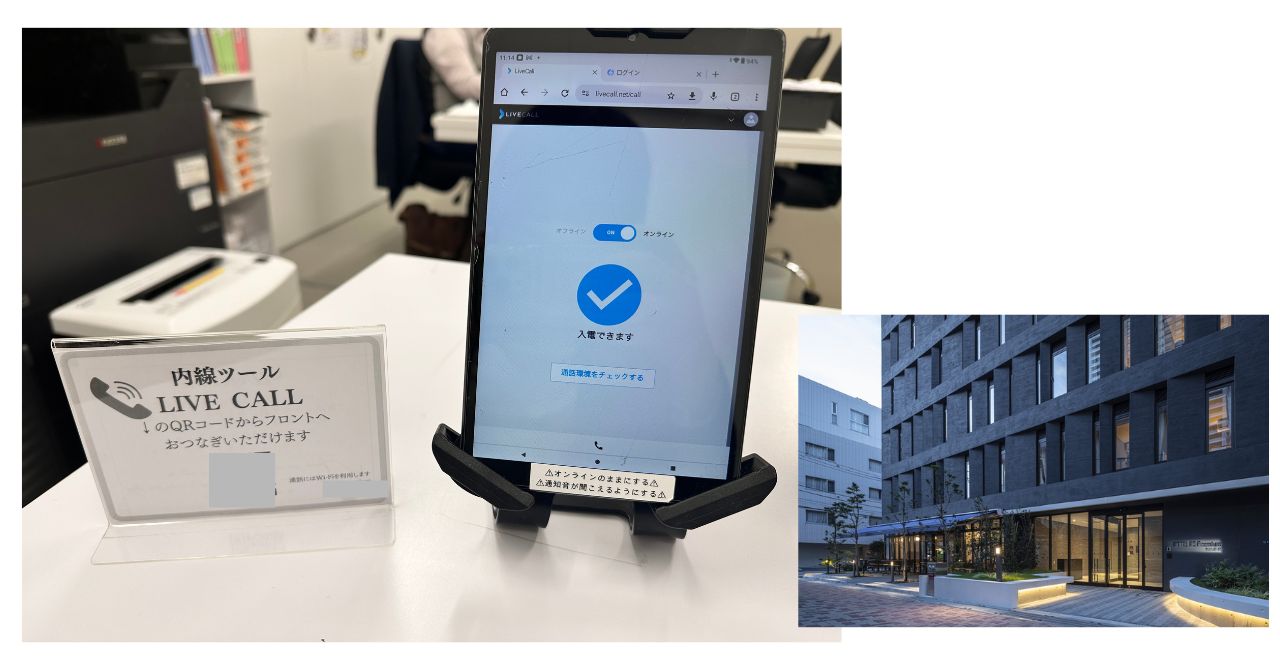

ホテルのフロント業務を無人化 | HOTEL R9 Premium

2024年秋にオープンした「HOTEL R9 Premium」では、宿泊業界での人手不足や業務効率化の課題に対応するため、フロント業務の完全無人化に踏み切りました。チェックイン・チェックアウトはもちろん、各客室からフロントへの内線通話の応対まで、すべてを無人で対応できる体制を整えています。

具体的には、セルフチェックイン端末をロビーに設置することで、宿泊者はスタッフと対面することなくスムーズにチェックインが可能です。さらに、従来であればフロント係が担っていた内線電話の応対についても、遠隔オペレーションを導入することで無人化を実現。実際には、現地のスタッフが清掃業務など別の業務を行いながら、電話がかかってきたタイミングでフロント業務に対応する仕組みを採用しています。

この運用スタイルは、ホテル業界が抱える「限られた人材で多様な業務をこなさなければならない」という課題に対して、非常に有効なアプローチとなっています。業務の一部をデジタルに任せることで、人手を必要とする業務に集中でき、限られた人材をより効率的に活用できる体制が整いつつあります。

今後、HOTEL R9 Premiumのような“必要な時だけ人が対応し、それ以外は無人で完結する”柔軟な運営モデルは、宿泊業界における新たなスタンダードとして広がっていく可能性が高まっています。

店舗の省人化と人材活用を両立 | ファンケル

健康食品や化粧品で知られるファンケルでは、多様な働き方を支援する取り組みの一環として、オンライン接客の仕組みを導入しています。とくに注目すべきは、育児中の従業員が在宅で働きながらも、これまでに培った接客スキルや商品知識を生かせる環境を整えている点です。

ファンケルの一部店舗では、接客端末を設置し、来店したお客様がその場でオンラインの接客スタッフとビデオ通話を通じて相談や商品案内を受けられる仕組みが稼働しています。育児などの理由で店舗勤務が難しいスタッフが、自宅から接客業務を継続できるようになったことで、キャリアの継続性が保たれると同時に、企業としても貴重な人材を活用し続けることができています。

また、店舗側でもこの仕組みは業務効率化に寄与しています。たとえば、混雑時にはオンライン接客専用のブースにお客様を案内することで、現場スタッフの負担を軽減しつつ、お客様への対応の質を落とすことなくスムーズな運営が可能となっています。

このような取り組みは、従業員の多様なライフスタイルに寄り添う働き方改革の一環であり、結果的に顧客満足度の向上にもつながっています。2024年1月時点では、オンライン接客を導入しているファンケル店舗は全国で10店舗にまで拡大。店舗業務の柔軟性と生産性向上の両立を実現する新たな接客モデルとして注目を集めています。

関連記事:ファンケル10店舗でLiveCallを導入。働きやすさ向上に向け実証実験を開始

ウォークスルー型無人店舗 | CATCH&GO

NTTデータ社内にあるCATCH&GOは、ウォークスルー型の無人店舗です。スマホのアプリを使って入店し、レジ処理無しで買い物ができます。天井に設置されているカメラや商品棚の重量センサー等で人の導線や手に取った商品を解析・特定しています。お客様が決済方法はクレジットカード決済で退店後、自動的にアプリ経由で決済されます。最先端の技術が駆使され、まさに次世代型店舗ともいえるでしょう。

サスティナブルな施策を集約した省人化店舗 | グリーンローソン

コンビニ大手のローソンでは一部の店舗ではセルフレジをメインに、お客様が困った時はアバター店員が画面ごしに対応しています。身体的なハンディキャップがある方や外出が困難な方などを積極採用し、アバターで遠隔接客しています。弁当の廃棄の大幅削減を目指し店内厨房でつくる弁当以外に冷凍弁当なども販売し、サスティナブルな施策を集約したコンビニになっています。

おすすめ記事:アバター接客で拡がるリテールの可能性。メリットや対面との違いは?

時間外の窓口業務を無人化 | イオン銀行

イオン銀行では、インターネット上でのオンライン相談の提供に加え、店舗窓口の無人化にも積極的に取り組んでいます。従来、窓口業務はすべて営業時間内にスタッフが対面で対応していましたが、現在では一部の店舗で「時間外無人対応ブース」を導入。夕方までの通常営業時間中はスタッフが常駐し、対面での対応を行いますが、スタッフが退勤した後の時間帯でも、来店客が相談や手続きを継続できるよう、専用端末を設置したブースが用意されています。

このブースでは端末を通じて、オペレーターとのビデオ通話によるオンライン相談が可能です。銀行業務に不慣れな方でも、遠隔のスタッフが画面越しに手続き方法を丁寧に案内し、書類の記入や操作のサポートを行うため、安心して利用することができます。

さらに日中の混雑時間帯には、この無人ブースを「混雑緩和のサブ窓口」として活用。たとえば有人窓口に行列ができた場合、案内スタッフが来店客を無人ブースに誘導することで、待ち時間の削減にもつなげています。このように、有人と無人、対面とオンラインを柔軟に組み合わせることで、イオン銀行は接客の利便性と業務効率の両立を図っており、ユーザー体験の向上にも大きく貢献しています。

窓口業務を省人化 | docomo

ドコモの一部店舗では、顧客サービスの効率化と接客品質の均一化を目的に、契約後のスマートフォン初期設定に関する案内を「オンライン専用ブース」で実施する取り組みを進めています。これは、ご契約いただいたお客様を店内の専用ブースに案内し、遠隔地にいる専任のオペレーターがビデオ通話などを通じて初期設定の説明を行うというスタイルです。

スマートフォンの初期設定には、Wi-Fi接続やGoogleアカウントの登録、データ移行手順など、ほとんどの場合で共通する作業が多く含まれます。そのため、各店舗で都度対応するのではなく、遠隔で一括対応することにより、店舗スタッフの負担を軽減できるだけでなく、説明内容の標準化によって接客品質のばらつきも防ぐことができます。

このように、初期設定という“定型業務”をオンラインブースに分担することで、店舗スタッフは契約手続きや機種選びのサポートなど、より対面が求められる接客業務に集中できるようになります。結果として、店舗全体の業務効率が高まり、混雑緩和や滞在時間の短縮といったお客様側のメリットにもつながっています。

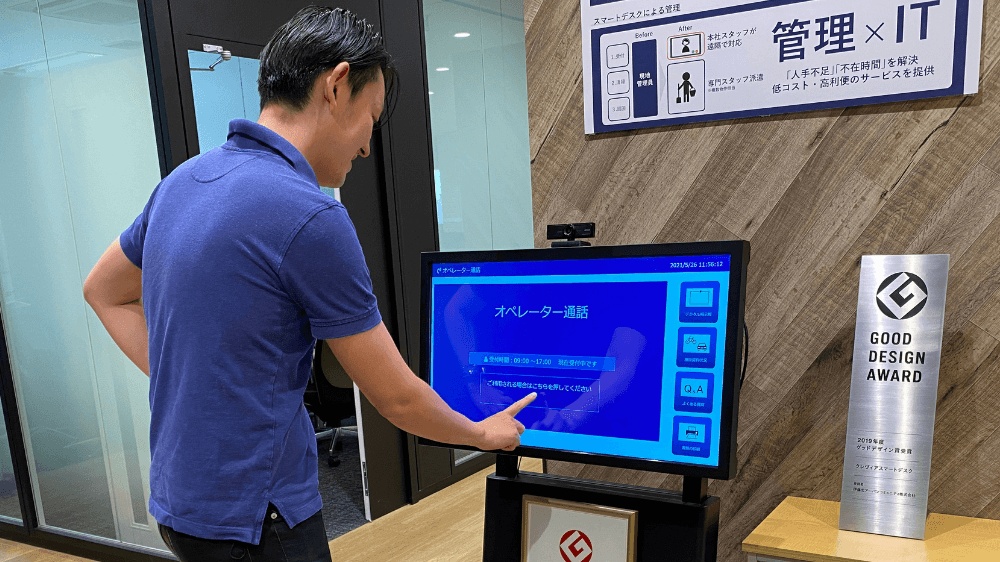

マンションの管理人業務を無人化 | CREVIA(クレヴィア)マンション

無人店舗の取り組みは、小売業界だけではなく他分野にも応用されています。伊藤忠都市開発が手がける「CREVIA(クレヴィア)」マンションシリーズでは、マンション管理を無人化し、慢性的な人手不足の解消に成功しました。近年、雇用延長制度の浸透により、管理員を雇いたくても雇えないという深刻ななり手不足に陥っていた同社。そこで、マンションのエントランスに管理員を常駐する代わりに、デジタルサイネージを設置。そこに居住者へのお知らせを掲示したり、必要に応じリモートの管理会社にオンライン通話で問い合わせができるようになっています。

関連記事:人材不足の課題をオンライン通話で解決|マンションリモート管理という新たな取組み

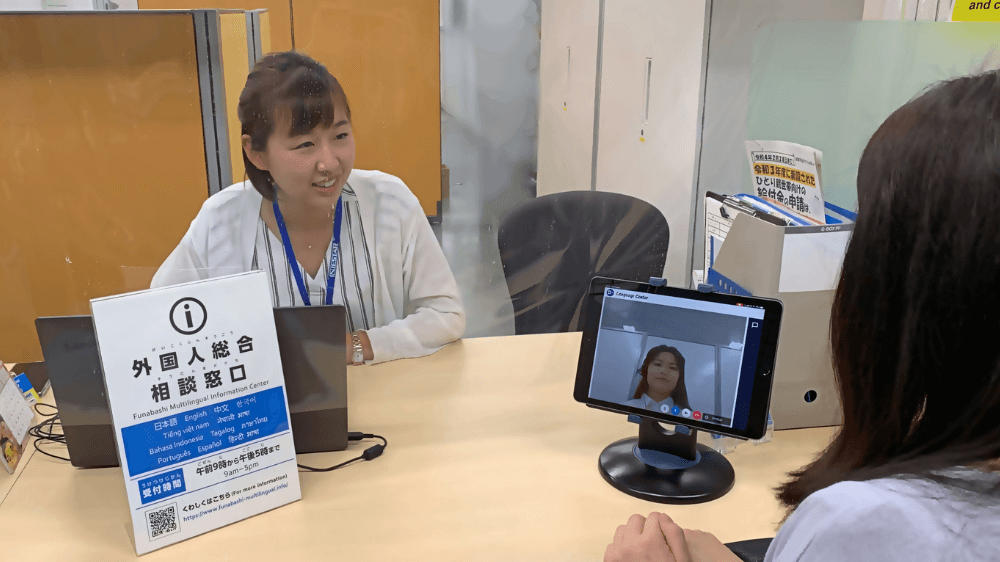

自治体窓口の省人化 | 船橋市役所・外国人総合相談窓口

船橋市役所の外国人総合相談窓口では、通訳スタッフを各窓口に配置する代わりに、遠隔のコールセンターから対応することで省人化を図っています。船橋市は人口のおよそ3%が外国人住民で占められています。慣れない土地に暮らす外国人住民に少しでも安心感を提供するため、母国語で相談できる体制を整えていますが、全言語の通訳スタッフを市役所窓口に常駐させるのは困難です。そこで必要な時にタブレット端末から遠隔の通訳スタッフを呼び出すことで、窓口人数は増やさずに12ヶ国語対応することを可能にしています。

関連記事:「ビデオ通話 × 多言語通訳」で、外国人住民の暮らしに安心を(船橋市役所)

店舗の無人化・省人化を成功に導くLiveCall

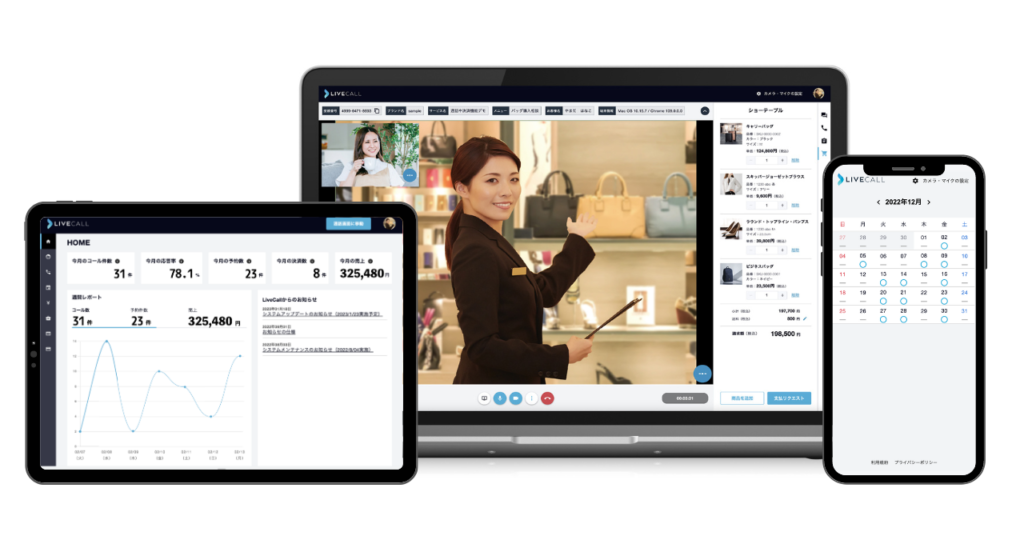

店舗の無人化・省人化のコツ・成功のポイントは、遠隔からの有人対応をうまく組み合わせることとお伝えしてきました。遠隔接客システムの活用は、機能が豊富でカスタマイズができる「LiveCall(ライブコール)」をおすすめします。

カスタマイズ可能なので、店舗のオペレーションに合わせて設計ができます。API連携も可能なので、顧客の様々なデータベースを活用できます。ブラウザベースで動く遠隔接客システムで、各拠点に設置した端末からワンタップ操作で遠隔地にいるスタッフを呼び出すことができます。来店したお客様はLiveCallのビデオ通話をとおして、スタッフの顔を見ながらコミュニケーションができ、対面同様の安心感をリモートでも提供できます。通話は空いているスタッフに自動的にアサインされるため、人材を有効的に活用できます。

まとめ:店舗無人化は段階をふむのがベスト

労働人口の不足が深刻化する中、日本でも今後どんどん無人店舗や業務の省人化が増えていくでしょう。無人店舗を持続的に成功させるには、自動化するオペレーションと有人対応するオペレーションを切り分けする必要があります。少人数による店舗運営は、人材の有効活用や人件費と拠点コストを大幅に削減することができます。

店舗の無人化・省人化するにあたり初期投資が高額になることもあるため、まずは遠隔接客を取り入れてみる、イベントで試してみるなど、できる部分から取り組み少しづつ無人店舗化しましょう。フランチャイズや多店舗経営している場合は、1店舗でまずは試験的に行い全体のオペレーションを確認してから他店舗に展開することが好ましいです。1店舗のみの場合は、成功したら多店舗経営の可能性も拡がります。1店舗で成功すれば、ビジネルモデルとなる可能性もあります。

店舗の無人化や遠隔接客導入をご検討の方・ご興味のある方は、お気軽に「LiveCall」までお問い合わせください。他社事例を交えながら貴社ビジネスを遠隔化する方法をご提案いたします。

\合わせて読みたい「無人店舗」関連記事/

無料トライアルも実施中!

LiveCallは、アプリ不要・サイトにリンクを貼るだけで、簡単にオンライン接客をスタートできます。

活用方法なども担当営業よりご提案いたしますので、まずはお気軽にお問合せください。

関連記事一覧