オンライン診療で変わる医療現場のDX事例とは?

もくじ

医療DXとは?背景と市場の流れ解説

近年、医療業界でも「DX(デジタルトランスフォーメーション)」の導入が急速に進みつつあります。医療DXとは、これまでアナログで行われていた診療・受付・処方・会計などの業務を、デジタル技術を用いて効率化・高度化する取り組みの総称です。たとえば「問診票を紙で記入していたのをWebフォームに変える」「診療をオンライン通話で実施する」「処方箋を電子発行して薬を宅配する」なども、すべて医療DXの一環です。

こうした動きは、単に業務を便利にするだけでなく、医療資源の有効活用、患者の利便性向上、地域格差の是正といった社会的課題の解決にも直結します。特に高齢化が進み医療ニーズが多様化する中で、「いつでも、どこでも、安心して医療を受けられる」仕組みの整備は喫緊の課題となっています。最近では、「病院に行かなくても診察してもらえる」「薬が家に届く」といった新しい受診スタイルが注目されていて、それを支える仕組みがまさに医療DXです。

医療現場の課題

従来の医療現場には、患者と医療機関の双方にとって大きな負担となる課題が存在していました。

まず患者側では、診察を受けるためには必ず病院へ足を運ばなければならず、高齢者や多忙な働き世代にとっては移動そのものが負担となっていました。さらに、診察時間はわずか10分程度であっても、受付から診療までに1時間以上待たされるケースも珍しくなく、待ち時間の長さが受診意欲を低下させる要因となっていました。また、都市部と地方の間には依然として医療アクセスの格差が存在し、近隣に病院がない地域では簡単に受診できない環境も見られます。

一方、医療機関側も深刻な課題を抱えています。慢性的な人手不足により、限られた医師・看護師・事務職員が多くの業務を抱え、業務負荷は高止まりしています。さらに、紙カルテや手書き書類を前提とした業務フローは煩雑で、情報共有や引き継ぎも非効率的です。来院が集中する時間帯には受付や待合室が混雑し、現場のオペレーションにも大きな負担がかかります。

こうした課題は長年解消されず、結果として患者にとっても医療機関にとっても負担の大きい医療提供体制が続いてきたのが現状です。

コロナをきっかけに、医療現場に変化

2020年以降、新型コロナウイルス感染症の流行をきっかけに、医療現場でも「対面を前提としない診療体制」への移行が求められるようになりました。これに応じて、政府・厚労省も制度面での整備を進め、オンライン診療を含む非対面医療が一気に拡大していきました。

初診からオンライン診療

従来、原則として再診のみとされていたオンライン診療が、コロナ禍を受けて初診でも可能となり、診療のハードルが大きく下がり初診からのオンライン診療ができるようになりました。

電子処方箋の導入促進

医師が診察後に発行する処方箋も、紙ではなく電子で発行し、患者は薬局に行かず自宅で薬を受け取ることが可能になりました。

出典:厚生労働省「電子処方箋」

診療報酬体系の整備(オンライン診療加算)

オンライン診療の診療報酬も整備され、医療機関が導入しやすくなった点も大きな後押しとなっています。

出典:厚生労働省「オンライン診療等の診療報酬上の評価見直しについて」PDF

このような法整備により、スマホで診察が受けられ(オンライン診療)処方箋がオンラインで発行され薬を家まで届けてもらえるようになりました。これまで「診察=病院に行くこと」だったのが、スマホ1つで完結する時代になりつつあります。とくに、共働き世代や小さな子どもを持つ親、高齢の方などにとって、とても大きな変化です。また病院側にとっても、受付や診察の負担が減り、効率のよい運営が可能となりました。

従来の医療フロー(DX前)の課題点

これまで多くのクリニックや病院では、「患者が病院に行き、対面で診察を受ける」という流れが当然のものとして定着していました。

しかしこの仕組みには、患者・医療機関双方にとって数多くの不便や非効率が存在していたのも事実です。以下では、特に影響が大きい3つの課題を整理します。

来院が必須。移動に時間がかかる

軽い症状や相談レベルの悩みであっても、診察を受けるためには必ず来院が必要でした。小さな子どもがいる家庭では、外出の準備や移動そのものが大きな負担となり、高齢者や持病を抱える方にとっては、移動自体が体力的なハードルとなります。さらに、多忙な働き世代にとっては、平日に通院時間を確保することが難しいのが現状です。そのため、「軽い症状でも相談したい」というニーズがあっても、来院を理由に受診をあきらめるケースは少なくありません。

問診票も手続きも、ほとんどが紙ベース

多くの医療機関では、受付時に紙の問診票を手渡され、手書きで記入するのが一般的です。しかし、この方法は業務の非効率化を招く大きな要因となっています。手書きの文字は判読が難しく、スタッフが読み間違える可能性があるほか、氏名や住所などの基本情報を毎回記入しなければならず、患者にとっても負担です。さらに、診療履歴や過去情報がシステムと紐づかないため、何度も同じ説明を求められるケースも少なくありません。診察後においても、処方箋の発行や会計、薬局での受け取りまで紙ベースでのやり取りが中心であり、その過程で情報連携の不備やミスが発生するリスクが常に存在します。

長い待ち時間と混雑による負担

病院では、「午前中に受診したのに診察は午後になった」「10分の診察のために1時間以上待った」という経験を持つ方も少なくありません。こうした長い待ち時間の背景には、受付の混雑や手続きに時間がかかること、一人ひとりの診察や問診が長引きやすいこと、そして医師やスタッフの人数が限られていることなどが挙げられます。体調が優れない中で長時間待たされることは患者にとって大きな負担であり、さらに混雑した待合室に長時間滞在することは感染リスクを高める要因にもなります。

このように、従来の医療フローには「仕方がない」とされてきた不便や課題が数多く存在していました。しかし近年、こうした状況をテクノロジーで変革する機会が広がっています。

次章では、これらの課題をどのように解消できるのか、その具体的な解決策として注目されるオンライン診療の仕組みを解説します。

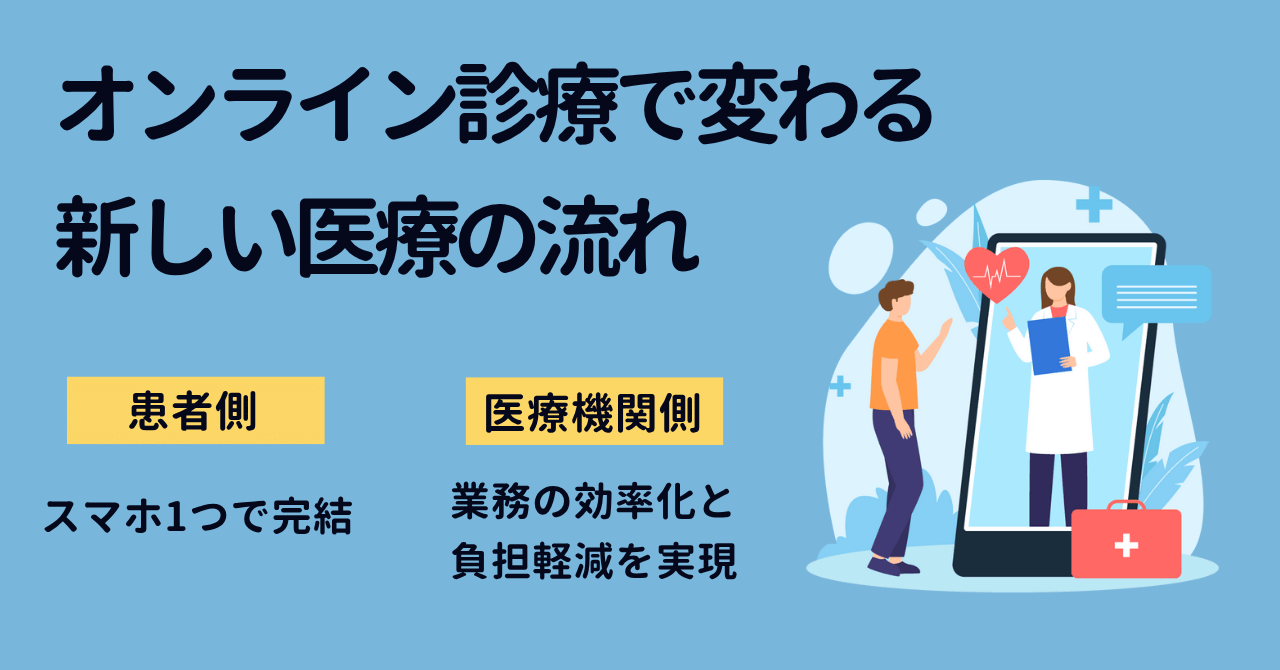

オンライン診療で変わる新しい医療の流れ(DX後)

これまで当たり前だった「病院に行く」「紙に書く」「長く待つ」…そんな医療の形が、オンライン診療の登場によって少しずつ変わり始めています。

スマホやパソコンがあれば、自宅からでも診察が受けられる。処方箋もオンラインで発行され、薬も自宅に届く。まるでネットショッピングのように、手間をかけずに医療を受けられる時代が近づいています。

では、実際にはどんな流れで診療が行われているのでしょうか?

【患者側】スマホ1つで、診察から薬の受け取りまで完結

オンライン診療では、患者さんの受診体験が大きくシンプルになります。まず、スマートフォンやパソコンから診療予約が可能で、診てもらいたい診療科や時間帯を選ぶだけで予約が完了します。これまで病院の受付で手渡されていた紙の問診票も、オンライン上で事前に入力できるため、来院前に症状や体調を正確に伝えることができます。

診察当日は、自宅にいながら医師とビデオ通話で相談ができ、顔を見て会話できる安心感もそのままです。診察の結果、処方箋が発行された場合は、提携薬局と連携し、薬が自宅へ配送されるため、わざわざ薬局へ足を運ぶ必要もありません。数日以内にポストに薬が届くケースもあり、体調がすぐれないときにも安心して治療を受けられます。

このように、オンライン診療は通院にかかる時間や移動の負担を大きく減らしつつ、医師との信頼関係を維持しながら、スムーズかつスマートな医療体験を提供します。

【医療機関側】業務の効率化と負担軽減を実現

オンライン診療の導入は、患者側だけでなく、医療機関側にも大きなメリットをもたらします。たとえば、事前予約とオンライン問診の仕組みを整えることで、当日の受付業務が大幅に軽減され、スムーズな診療が可能になります。さらに、電子カルテと連携させることで、これまで手間のかかっていた紙のカルテ管理が不要になり、診療記録や処方内容を自動的に管理できるようになります。これにより、スタッフの記録作業や入力ミスのリスクも軽減されます。また、対面診療とオンライン診療をバランスよく組み合わせることで、診察室の混雑が緩和され、現場の負担も分散されます。これは、特に人手不足や混雑が慢性化している現場にとっては大きな改善ポイントです。

オンライン診療ツールには、通話内容や診療の履歴を録音・記録できる機能も備わっており、診療内容の証跡を残すことで、トラブルの予防や監査対応にも役立ちます。こうしたリスク管理の観点からも、導入のメリットは大きいといえるでしょう。たとえば「CLINICS(クリニクス)」のようなオンライン診療プラットフォームを利用すれば、予約から問診、診療、処方、薬の配送までを一貫してひとつのシステムで完結できます。医師やスタッフの負担を最小限に抑えつつ、新しい診療スタイルを無理なく取り入れることができる点も、オンライン診療の大きな魅力です。

オンライン診療は「患者の利便性 × 医療の効率化」を両立させる新しい医療のかたち

オンライン診療は、ただ便利になるだけのものではありません。

「体調が悪くても病院に行けない人」「通院に不安のある高齢者」「時間のない働く世代」など、今まで医療を受けづらかった人にとって、大きな助けになる手段です。

そして同時に、医療機関にとっても人手不足や業務負担を解消できる新しい選択肢になります。これからの時代、「来院するのが当たり前」から「状況に応じてオンラインを使う」という柔軟な医療スタイルが、ますます広がっていくことでしょう。

クリニックDXの導入メリットと効果

オンライン診療をはじめとした「医療DX」の仕組みをクリニックに導入することで、患者さんにも、働くスタッフにも、たくさんのメリットが生まれます。

ここでは、その代表的な効果を3つに分けてご紹介します。

患者満足度の向上

オンライン診療を導入することで、患者にとっての“通いやすさ”や“相談しやすさ”が大きく向上します。たとえば、「家から出ずに診察を受けられるので助かる」「薬が自宅に届くなら、子どもがいても安心」「仕事の合間にスマホで診てもらえるから便利」といった声が多く聞かれます。こうした利便性の向上により、患者の負担は大きく軽減され、結果として医療に対する満足度が高まり、再利用やリピートにつながるケースも増えています。また、「ちょっと相談したいけれど、病院に行くほどでは…」と受診をためらっていた人にとっても、オンライン診療は気軽に診察を受けられる新たな選択肢となります。

医療スタッフの業務効率化

医療現場で働く医師や看護師、受付スタッフにとっても、DXの導入は日常業務の負担軽減に大きく貢献します。事前予約とオンライン問診の活用により、受付での対応時間が大幅に短縮され、電子カルテとの連携によって診療後の記録も自動化されます。さらに、オンラインで薬の処方から薬局との連携、配送までを完結できるため、会計や紙の処方箋処理にかかる手間も軽減されます。これらの仕組みにより、「人手が足りない」「時間が足りない」といった現場の悩みが和らぎ、スタッフ一人ひとりに余裕が生まれ、安全性も向上します。また、録音や接客ログの保存によって、「言った・言わない」といったトラブルを未然に防ぐことができ、安心して診療業務に専念できる環境づくりにもつながります。

地域医療格差の解消

医療DXがもたらす大きな可能性の一つに、地域医療格差の解消があります。日本では都市部と地方で医療体制に大きな差があり、特に地方では「病院が遠くて通えない」「専門医がいない」といった課題が根強く存在します。こうした状況でも、オンライン診療を活用すれば、地方に住んでいても都市部の医師とつながり、質の高い診療を受けることが可能になります。さらに、通院が難しい高齢者や障がいを持つ方にも柔軟に対応でき、場合によっては夜間や休日でも遠隔で一次対応を行うことができます。このように、オンライン診療は距離や環境といった物理的な制約を超え、全国どこにいても均等に医療サービスを受けられる未来を実現する鍵となります。

このように、“距離”や“物理的な制約”を超えて医療を届けられる点は、医療DXならではの大きな強みです。

成功事例:オンライン診療から薬配送までを一気通貫で提供

オンライン診療の導入によって成果を上げている医療機関は、近年着実に増加しています。特に注目されるのが「診察 → 処方箋発行 → 薬の配送」までをすべてオンラインで完結できる仕組みを実現したクリニックの事例です。

【事例】ある都内クリニックのDX導入ストーリー

このクリニックでは、コロナ禍をきっかけに「非対面でも質の高い診療を提供できる体制を整えたい」という思いから、オンライン診療の導入を決断しました。構築した診療の流れは以下のとおりです。

この仕組みにより、患者は自宅にいながら診察から薬の受け取りまでを完了できるようになり、移動や待ち時間の負担が大幅に軽減されました。同時に、医療機関側も受付・事務作業の効率化や人員負担の軽減といった効果を得られ、患者と医療スタッフ双方にとってメリットの大きいDXの成功例となっています。

オンライン診療を導入した結果

診療件数が安定して増加

従来よりも「気軽に相談できる」と感じる患者さんが増え、軽い風邪や体調不良の際も、診療を受けてもらえるようになりました。とくにリピーター層や若年層の患者が増加し、売上も安定化。

スタッフの残業が減り、現場の雰囲気が改善

受付やカルテ記入などの事務作業が大幅に削減されたことで、スタッフの業務負担が軽減されました。

その結果、残業時間が減り、離職率の改善にもつながったといいます。

患者満足度(CS)が向上。口コミでの広がりも

「家で診察を受けられて助かる」「子どもが熱を出したときに使いやすい」といった声がSNSや口コミで広がり、新規患者の獲得にも効果が出始めています。

患者アンケートでも、「非常に満足」「今後もオンライン診療を利用したい」といったポジティブな回答が8割を超えました。

ポイントは“導線を一気通貫で設計すること”

このクリニックがオンライン診療で成果を上げられた背景には、単にオンライン診療ツールを導入しただけではなく、「予約 → 診察 → 処方 → 薬の配送」までの流れを一貫した仕組みとして設計した点があります。診療プロセス全体をスムーズにつなぐ導線を構築したことで、患者も医療機関側も迷うことなく利用できる環境を実現しました。特に、LiveCallのようにビデオ通話機能と対応履歴・ログ保存機能を兼ね備えたツールを活用することで、付加価値が生まれました。

医師と患者が画面越しに顔を合わせながら会話できるため患者は安心感を持って診療を受けられます。さらに、診療記録や通話履歴を保存できるため、医療機関としてのリスク管理が強化され、万が一のトラブルや確認が必要な場面にも迅速に対応できます。加えて、遠隔地からでも「実際に通院しているのと変わらない」質の高い診療体験を提供できるため、患者の利便性と満足度が大きく向上します。こうした仕組みにより、オンラインでも対面と変わらない信頼感のある診療を実現。患者にとっては利便性が大きく向上し、スタッフにとっても業務が効率化され、働きやすい環境が整いました。結果として、患者満足度とスタッフの働きやすさが同時に向上し、今後のクリニック経営における重要なモデルケースとなっています。

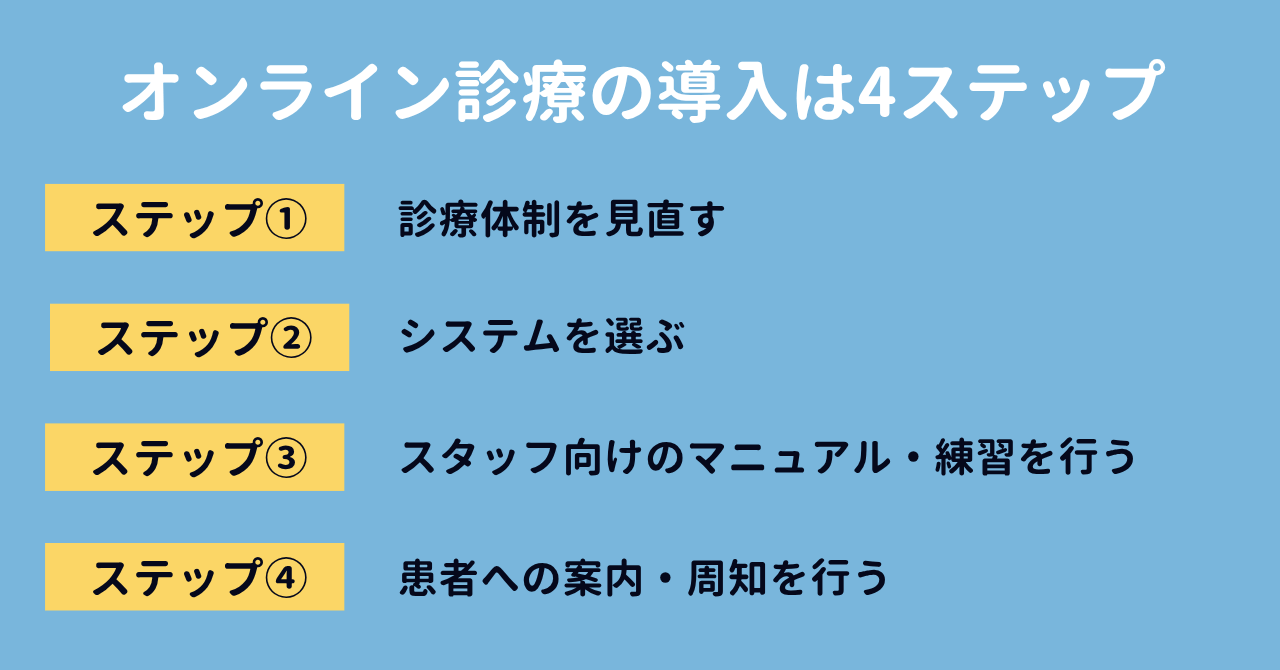

オンライン診療DXの導入ステップと注意点

オンライン診療を始めたいと思ったとき、

「何から手をつけていいか分からない」というクリニックの声は少なくありません。

この章では、スムーズに導入するためのステップと、導入時に気をつけたいポイントを、わかりやすくまとめました。

ステップ①:診療体制を見直す

オンライン診療の導入において最初に取り組むべきは、「誰に」「どの診療科目で」「どのようにオンラインを提供するか」といった診療体制の見直しです。ここを明確にしておくことで、現場での混乱を防ぎ、スムーズな導入が可能になります。

たとえば、初診からオンライン診療を対応範囲とするのか、それとも再診のみとするのか。対象とする診療科目を絞るのか、すべての診療に広げるのか。また、オンライン診療の受付時間を限定するのか(例:平日午後のみ対応)といった運用方針を決めておく必要があります。事前に診療フローを整理しておくことで、現場の混乱を防ぎ、スムーズな立ち上げが可能になります。

ステップ②:システムを選ぶ

オンライン診療をスムーズに運用するためには、目的に合ったシステムの選定が欠かせません。このような機能を一通り備えたツールを導入することで、診療の質と効率を両立できます。

予約管理

問診フォームの事前入力機能

ビデオ通話(録画・画面共有対応)

本人確認機能(保険証確認)

処方箋と決済機能

患者情報の管理

例として「LiveCall」などのツールを活用すると、ビデオ通話・資料共有・ログ記録・決済機能などがすべて一括でできるため、医師もスタッフも安心して対応できます。

ツールを選ぶときは、「操作がシンプルで患者さんにも分かりやすいか」が重要なポイントです。

ステップ③:スタッフ向けのマニュアル・練習を行う

オンライン診療をスムーズに運用するためには、システム導入だけでなく、現場のスタッフが安心して使えるように体制を整えることが重要です。どれだけ機能が優れたツールを導入しても、現場で戸惑いがあれば、本来の効果を発揮することはできません。

まず、スタッフ向けの研修を事前に実施し、操作方法や対応の流れをしっかりと理解してもらうことが第一歩です。実際の画面を使ったシミュレーションや、想定される患者対応のロールプレイングなどを行うと、より実践的な学びになります。次に、対応フローや手順をマニュアル化しておくことで、誰でも一定の品質で対応できる体制を作れます。紙の資料やデジタルマニュアル、チェックリストなど、現場で活用しやすい形式で整備することがポイントです。そして、本格導入の前に、少人数・時間限定でテスト運用を行うことも有効です。たとえば「平日午後だけ」「再診患者のみ」など、限定的にスタートすることで、現場の負担を抑えながら徐々に慣れていくことができます。

スタッフへの準備やフォローを丁寧に行うことで、「いきなり本番で対応できるか不安…」といった心理的ハードルを下げ、オンライン診療の現場定着をスムーズに進めることが可能になります。導入成功の鍵は、システムだけでなく“人”への配慮にもあります。

ステップ④:患者への案内・周知を行う

オンライン診療の導入を成功させるためには、医療機関内での体制整備に加え、患者さんへの丁寧な案内・周知が欠かせません。特に高齢の方やスマートフォン操作に不慣れな方にとっては、「オンラインで診療を受ける」という体験そのものがハードルになりがちです。そのため、不安や疑問を取り除く工夫が重要です。

たとえば、院内のポスターやパンフレットでオンライン診療のメリットや利用方法を分かりやすく紹介することで、患者の関心を引くことができます。また、診察券にQRコードを掲載して予約ページにすぐアクセスできるようにする工夫も効果的です。

さらに、予約ページに「よくある質問(FAQ)」や操作方法を掲載し、患者が事前に内容を確認できるようにしておくと、初めての方でも安心してオンライン診療を利用しやすくなります。ホームページやLINE、メールなどを通じて、操作ガイドや事前の使い方案内を送信する取り組みも、導入当初の混乱を防ぐ手段となるでしょう。

「本当にちゃんと診てもらえるの?」「操作が難しそう…」といった不安に事前に応えることで、患者の心理的ハードルを下げ、オンライン診療への利用促進とスムーズな導入につなげることができます。医療機関側としても、問い合わせ対応の手間が減り、全体の運用効率が向上します。

注意点①:セキュリティ・個人情報の取り扱いに注意

オンライン診療を導入する際に忘れてはならないのが、セキュリティと個人情報保護への配慮です。患者の診療内容や健康状態、個人情報といったセンシティブな情報を取り扱うため、通常のWebサービス以上に厳密な管理体制が求められます。

診療に使用するシステムは通信内容が暗号化(SSL対応)されているものを選ぶ必要があります。これにより、外部からの盗聴やデータ漏洩のリスクを抑えることができます。また、録音・録画データの保存方法や保管場所についても、事前に確認しておくことが重要です。クラウド保存型であっても、データセンターの安全性やアクセス権限の管理体制など、医療機関として納得できる体制が整っているかをチェックする必要があります。

さらに、IDやパスワードの取り扱いルールを院内で統一しておくことも大切です。端末の使い回しや、安易なパスワード設定によって情報漏洩のリスクが高まることもあるため、アクセス管理の徹底が求められます。

加えて、オンライン診療の運用そのものも、厚生労働省が定める「オンライン診療の適切な実施に関する指針」に基づいて行う必要があります。自由診療・保険診療問わず、法律やガイドラインを踏まえた適切な体制構築が、患者の信頼を得るための第一歩となります。

注意点②:医師と患者の「信頼関係」がカギになる

オンライン診療を成功させる上で、医師と患者の信頼関係の構築は非常に重要です。対面と違い、画面越しのコミュニケーションでは細かな表情や雰囲気が伝わりづらいため、より意識的に「伝える姿勢」を持つことが求められます。

たとえば、ビデオ通話中は顔がしっかり映るようにカメラの位置や照明を調整することで、患者に安心感を与えることができます。映像が暗かったり、顔が見えにくかったりすると、それだけで不信感につながることもあるため、見た目の配慮は基本です。ゆっくり・丁寧に話すことも大切です。通信のタイムラグや音声の途切れが起きやすい環境では、聞き取りやすさを意識した話し方が患者との意思疎通を円滑にします。資料や画面共有を活用しながら説明することで、視覚的にも理解を促すことができます。処方内容や診療方針、生活習慣のアドバイスなどを図や資料とともに提示することで、患者の納得感を高めることが可能です。

オンライン診療でも対面と同様、あるいはそれ以上に「信頼感を築く工夫」が求められます。コミュニケーションに丁寧さや工夫が感じられることで、患者は「オンラインでもちゃんと診てもらえた」と満足し、再利用や紹介にもつながる好循環が生まれます。

「自由診療」と「保険診療」

オンライン診療の導入にあたっては、診療内容が「自由診療」か「保険診療」かによって、必要な機能や運用ルールが大きく異なります。

たとえば、美容皮膚科やAGA治療、ED・ピル処方、アフターピルなどの自由診療では、健康保険が適用されないため、初診からオンライン診療が可能です。診療時間や料金設定もクリニック側が自由に決められ、電子処方や薬の配送などのサービスも柔軟に取り入れやすいのが特徴です。保険証の確認も不要なため、比較的スムーズにDXを進めやすく、オンライン診療の導入分野として人気があります。

一方で、風邪や慢性疾患など、健康保険が適用される一般的な保険診療の場合は、厚生労働省が定める「オンライン診療の適切な実施に関する指針」に準拠した運用が求められます。原則としては対面診療と適切に組み合わせながら、かかりつけ医が対応することが基本です。ただし、制度に則った設計を行えば、保険診療であってもオンライン対応は十分に可能です。それぞれの診療形態に応じた制度理解と設計が、医療DXを成功させるための第一歩となります。

まとめ:オンライン診療の導入は「仕組み化」がカギ

オンライン診療を成功させるための鍵は、単にビデオ通話ができる環境を整えることではありません。患者が迷わず利用できるわかりやすい導線設計、医療スタッフの業務にスムーズに組み込める運用体制、そして「予約 → 診察 → 処方 → 薬の配送」までを一貫して進められる仕組み化が重要です。

LiveCallは、顔を見ながら安心して診療できるビデオ通話機能を基本に、患者と医療機関双方が快適に利用できるよう、診療フロー全体を設計・構築することが可能です。これにより、診療体験をスムーズかつ確実に、そして安心して提供できます。LiveCallは“顔を見ながら信頼感を持って診療できる”だけでなく、医療DXを支える多彩な機能を備えています。

なぜオンライン診療にLiveCallが選ばれているのか?

LiveCallは、オンライン診療をより安心かつスムーズに行うための多彩な機能を備えています。まず、アプリ不要・ワンクリック接続により、患者側は面倒なアプリのインストールや設定を行う必要がなく、PCやスマートフォンが苦手な方でもすぐに診療を開始できます。

さらに、録画・録音・応対ログの保存機能によって、診療時のやり取りを記録でき、万が一のトラブル防止や監査時の証跡として活用可能です。これにより医療機関としてのリスク管理が強化されます。また、資料や画面共有機能を使えば、薬の説明や参考資料の提示をその場で行えるため、患者が内容をより深く理解できる環境を提供します。同席対応・決済機能も搭載しており、事務スタッフや薬剤師が同席してサポートできるほか、診療後の決済まで一括で対応可能です。これにより、診療から支払いまでをシームレスに完結できます。

LiveCallは、オンライン診療の「顔」と「信頼」を支える仕組みとして、すでに多くの医療機関で導入されています。“来院しなくても安心できる医療体験”をつくりたい方はお気軽にご相談ください。

\合わせて読みたい「オンライン診療・医療DX」関連記事/

関連記事一覧