Web接客ツールとは?種類・成功事例・導入ポイントをわかりやすく解説

近年、消費者の購買行動はオンライン化が進んでいますが、店舗での対面接客のようなサポートがないためオンラインショッピングで不安を感じる顧客も少なくありません。そこでWeb接客の重要性が高まり、単なる情報提供ではなく、より深いカスタマーエクスペリエンスを提供する手段として注目されています。Web接客を通じてユーザーは自分のニーズに応じたサポートを受けられるため、安心して購買プロセスを進めることができます。

本記事では「Web接客ツールとは?」という基本的な定義から、チャット・ビデオ通話・画面共有・アバターなどの接客形式、導入メリット、ツールの選び方、さらに実際に成果を出している企業の成功事例や、最新トレンドまでを徹底的に解説します。

- Web接客ツールを導入したいが、どんな形式があるのか分からない

- 成果が出るツール選定や導入のポイントを知りたい

- 事例をもとに、自社に活かせるヒントを得たい

- 最新の接客トレンドや今後の展望まで押さえておきたい

そんな方にとって、“これ1本でWeb接客ツールのすべてがわかる”内容になっています。

もくじ

Web接客ツールとは?

Web接客ツールとは、Webサイト上でユーザーとリアルタイムにコミュニケーションを行い、商品の提案や疑問の解消、成約支援を行う仕組みです。実店舗で店員が顧客に商品案内したり質問に答えたりするのと同様に、オンライン環境でもユーザーに適切なサポートを提供することがWeb接客ツールの役割です。接客対応することでユーザーがサイト内でスムーズに行動でき、最終的に購入や問い合わせといったアクションを促すことができます。

例えば、オンラインショップで指輪を購入しようとしているときに、サイズが合うかどうか不安になることがあるかもしれません。このような状況で、Web接客ツールが適切に設定されていると、チャットボットやポップアップメッセージが「サイズ選びにお困りですか?私たちがサポートします」といったメッセージを表示し、チャットやビデオ通話でお客様のニーズを把握し、スムーズに購入できるようサポートします。

Web接客ツールの接客形式による分類(6タイプ)

Web接客と一口に言っても、その手法やツールの種類は実に多様です。ユーザーがどのページにいるのか、どのような目的で訪れているのか、今どんな心理状態なのか、こうした状況に応じて、最適な“接客スタイル”を選ぶことが成果に直結します。

そこで重要になるのが、「どんな形式で接客するのか?」という視点です。

ここでは、Web接客ツールにおける代表的な6つの接客形式を整理し、それぞれの特徴・向いている活用例とともに詳しく解説していきます。

| カテゴリ | 手法 | 概要 | 特徴 |

|---|---|---|---|

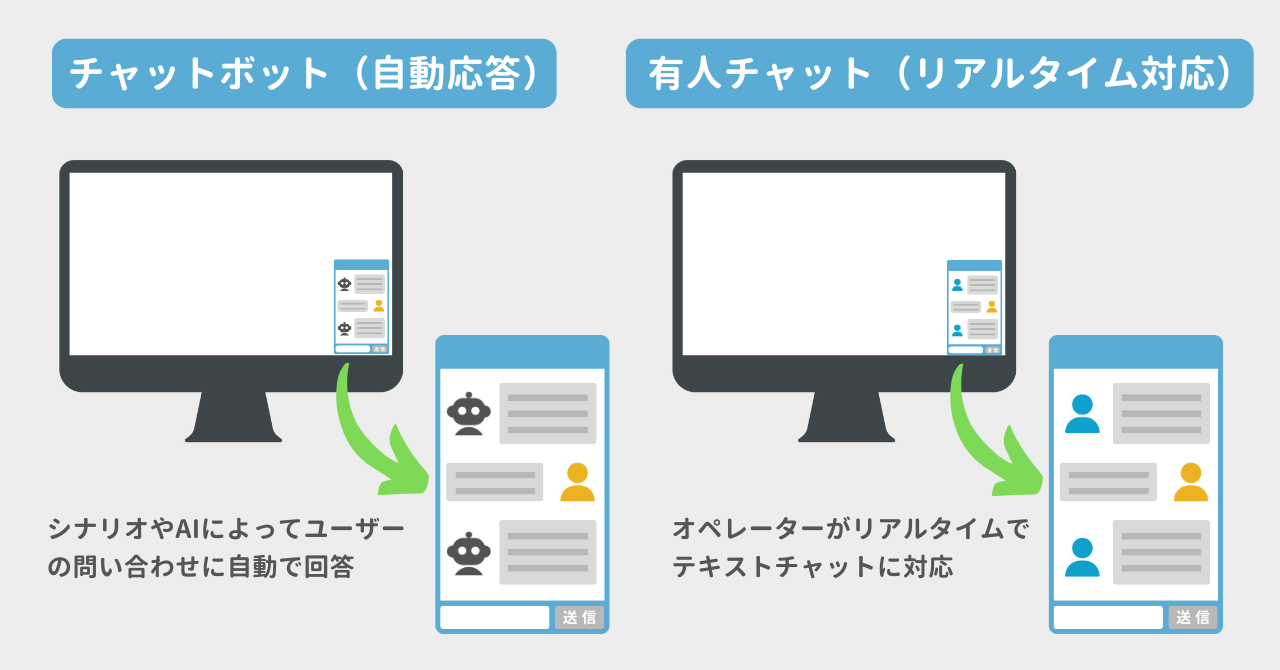

| チャット型 | チャットボット | AIやシナリオにより自動で問い合わせに回答 | ・24時間365日対応可能 ・即時対応で顧客満足度向上 ・対応コストを大幅削減 |

| 有人チャット | オペレーターがリアルタイムでテキスト対応 | ・柔軟で深い接客が可能 ・CV向上 ・営業提案ができる(例:類似商品の紹介) |

|

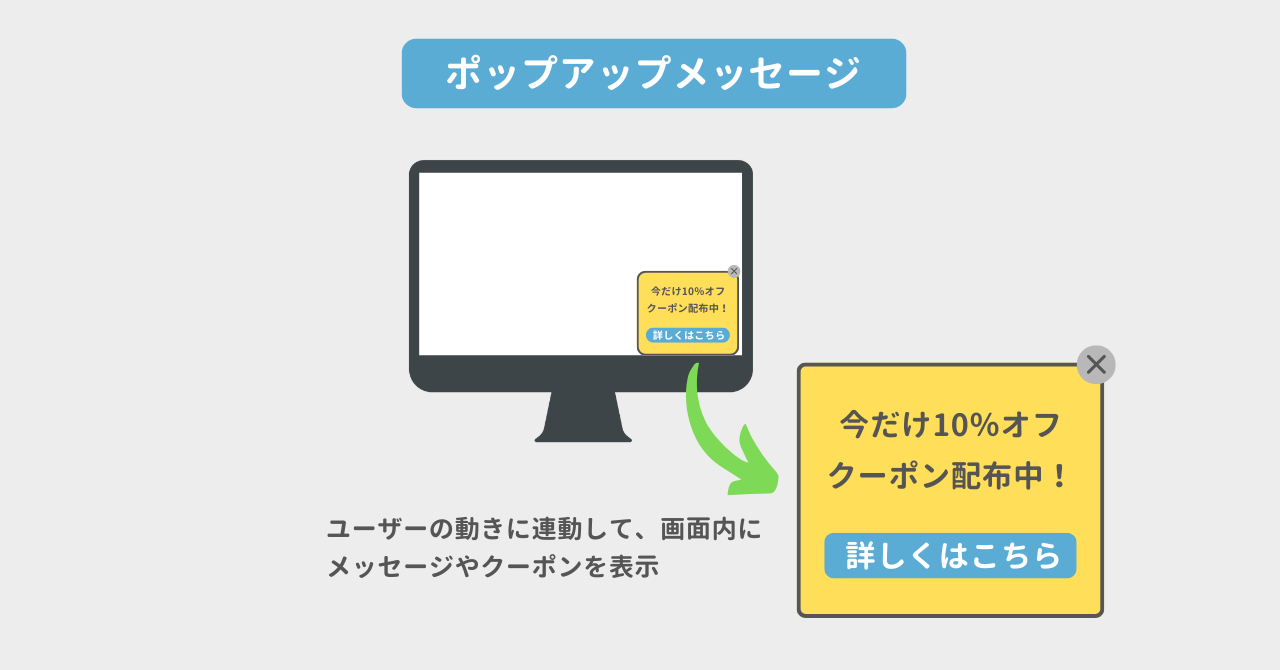

| ポップアップ型 | ポップアップメッセージ | 画面内にメッセージ・クーポンを表示 | ・タイミングを絞った動的な販促が可能 ・訪問や行動に応じた条件表示 ・UX配慮が重要 |

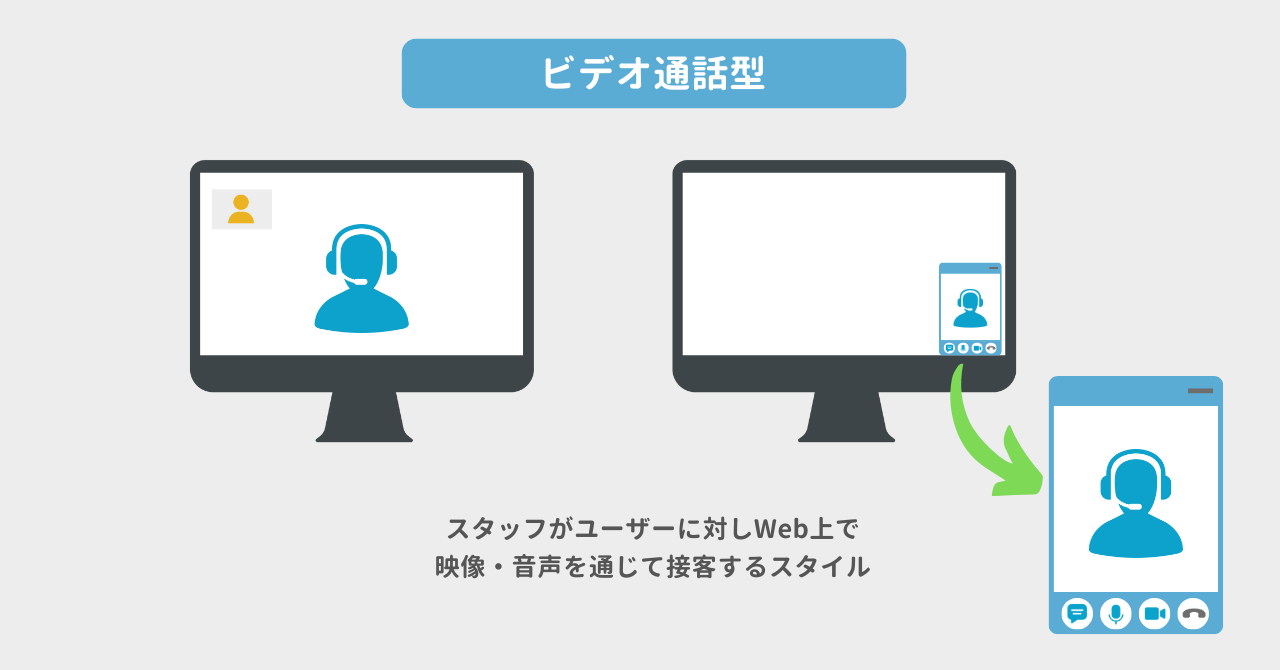

| 映像型 | ビデオ通話接客 | Web上で映像・音声による接客スタイル | ・信頼感のある対面接客体験 ・商品状態の確認が可能 ・CVRが高い |

| 画面支援型 | 画面共有 | スタッフの画面をリアルタイムに提示 | ・プレゼン資料の提示が容易 ・提案・説明に適している |

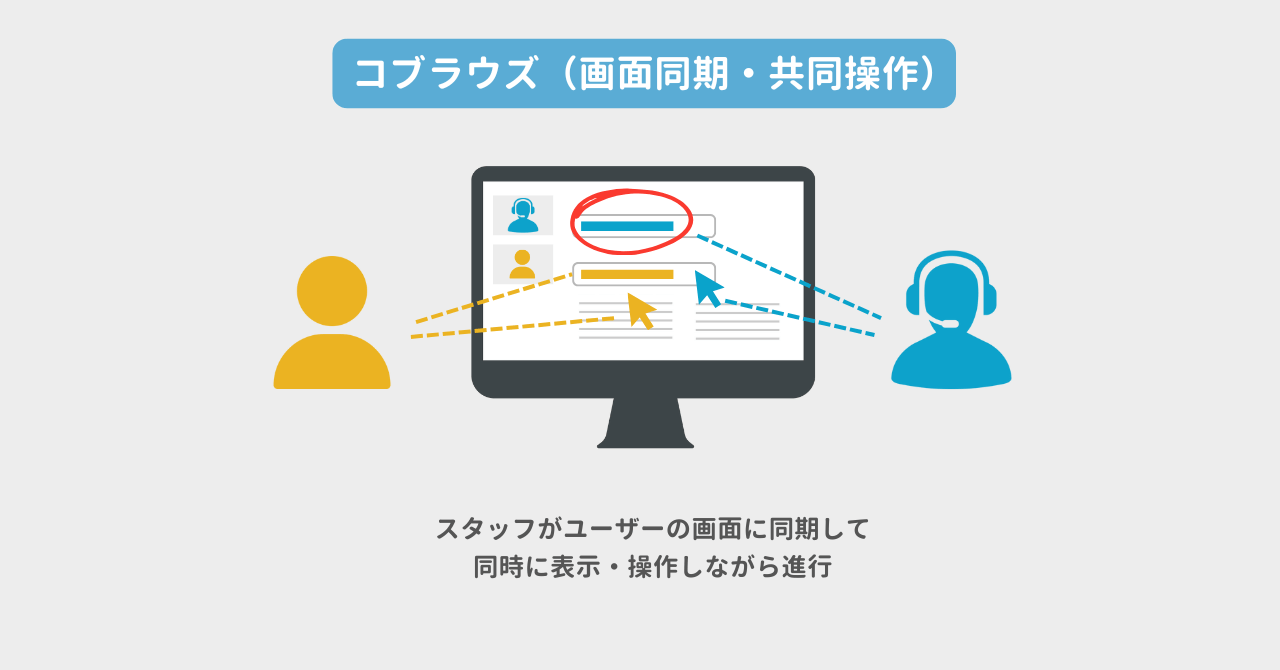

| コブラウズ | ユーザーと画面同期・共同操作 | ・入力支援やナビゲートが可能 ・セキュリティ配慮も充実 |

|

| アバター型 | バーチャル接客 | アバターやCGキャラによる接客 | ・ブランド世界観の演出 ・Z世代に刺さるUX |

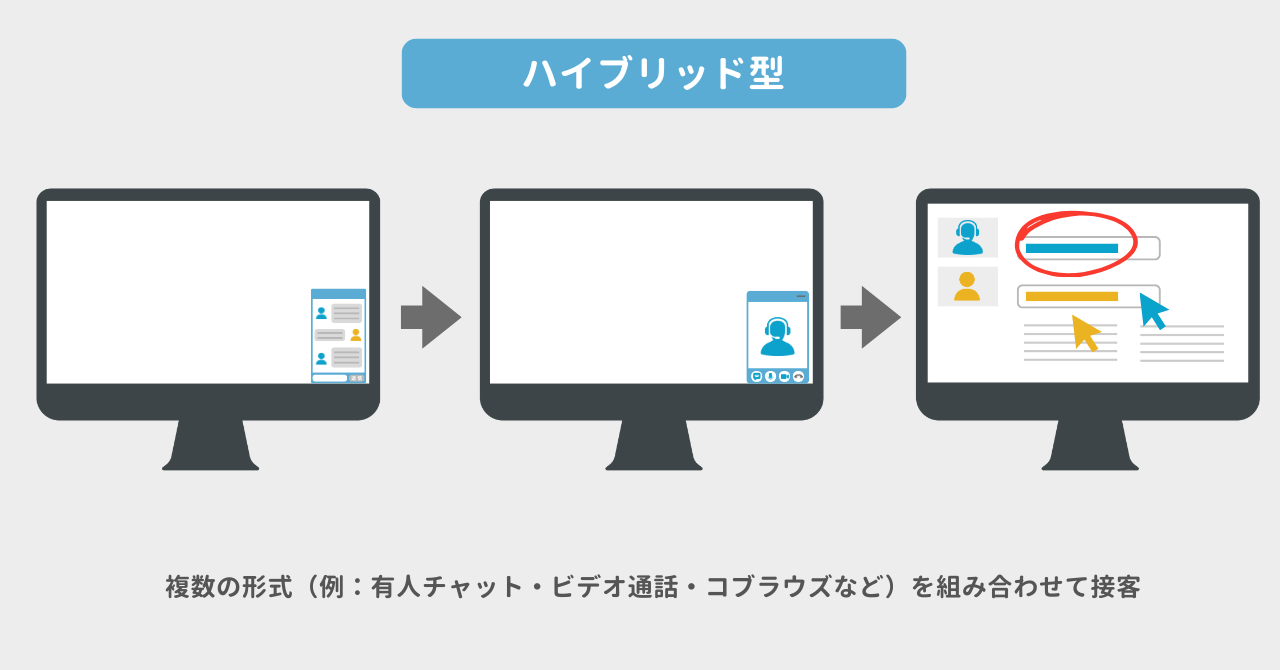

| ハイブリッド | 複数形式の組み合わせ | チャット〜ビデオ〜画面支援など段階的に導入 | ・柔軟に対応手法を切替可能 ・満足度と効率の両立 ・PDCAで効果改善しやすい |

Web接客ツールの主な接客形式と特徴を一覧表にしましたが実際に、それぞれの接客形式はどんな商品やサービスに向いているのか?どういったシナリオで使い分けると、より効果的なのか?向いている活用例をご紹介します。

1. チャット型接客(テキストコミュニケーション)

【チャットボット(自動応答)】

向いている活用例:

ECサイトの「配送料」「返品対応」「決済方法」などのFAQ

夜間やスタッフ不在時の問い合わせ一次受け

【有人チャット(リアルタイム対応)】

向いている活用例:

高単価商品の接客(例:宝石・金融商品・精密機器等)

不安を払拭したい商品

2. ポップアップ型接客(画面内メッセージ訴求)

【ポップアップメッセージ(訴求)】

向いている活用例:

「今だけ10%オフクーポン:などのタイムリー訴求

期間限定キャンペーン告知

送料無料の訴求

メルマガ登録やLINE登録への誘導

3. 映像型接客(顔が見える接客体験)

【ビデオ通話型】

向いている活用例:

高額商品(例:カメラ・宝飾・不動産)

対人信頼が重要な商材(例:保険・美容)

4. 画面支援型接客(Webページ上のナビゲーション)

【画面共有型(スクリーンシェア)】

向いている活用例:

BtoBサービスの営業プレゼン

SaaSの契約ステップ説明

【コブラウズ(画面同期・共同操作)】

向いている活用例:

ECサイトの注文サポート

注文フォーム入力のナビゲート

保険/金融/通信などの申込サポート

5. アバター型接客(新しいUXを演出)

バーチャル接客(3Dアバター)

向いている活用例:

ファッションブランドのプロモーション

化粧品・ゲームなどのZ世代向け商材

6.ハイブリッド接客(複数の接客形式を組み合わせる)

Web接客の複数の形式(例:チャットボット・有人チャット・ビデオ通話・ポップアップ・コブラウズなど)を組み合わせて導入・運用する手法です。ユーザーの状況やフェーズに応じて適切な接客モードに切り替えることで、効率性と満足度の両立が可能になります。

たとえば、初回訪問時はチャットボットで即時対応 → 詳しい相談は有人チャットやビデオ接客へ → フォーム記入時はコブラウズでサポートといった段階的・柔軟な接客の流れが実現できます。

向いている活用例:

ECサイト(高単価商品)

高単価商品の接客(例:宝石・金融商品・精密機器等)

不安を払拭したい商品

顧客体験を重視した商品サービス

購入率向上目的

●具体的な導線例

高単価EC(例:高級家電・専門工具)

└ 初期:チャットボットで基本説明

└ 中盤:有人チャット・ビデオ通話で比較相談

└ 購入前:コブラウズで注文サポート

→ 価格が高く説明項目も多いため、段階的に接客方法を切り替えることで購入ハードルを下げられる

ペット用品・ペットフードD2C

└ 初期:チャットボットでペットの種類や体質に応じた商品を自動提案

└ 中盤:有人チャットで「うちの子に合うか」など個別相談

└ 継続購入:コブラウズで定期便設定・変更手続きのサポート

→ 感情的なつながりが強く、商品選びに不安を持つユーザーに対し、丁寧なサポートで安心感と満足度を提供できる

オーダーカーテン・インテリアEC

└ 訪問時:ポップアップで「無料採寸サポート」の案内

└ 中盤:有人チャットで部屋の広さや日当たりなどの相談対応

└ 購入直前:ビデオ通話でスタッフに部屋を見せながら生地やスタイルを一緒に選定

└ 最終:コブラウズでサイズ入力や納期設定などの購入手続き補助

→ オーダー品であるためサイズミスや設置後の後悔が起きやすい領域。複数形式で段階的に確認・相談できると体験価値が大きく向上

保険・不動産など、対面相談が前提の商材

└ ページ訪問直後:有人チャットで話しかける

└ 本格相談:ビデオ接客で顔を合わせた信頼構築

└ 契約時:コブラウズでフォーム記入を補助

→ 人の力が活きる接客と、Webのスムーズさを両立できる

「1つの形式だけでは限界がある」時代において、ハイブリッド接客は“選ばれる顧客体験”の新スタンダードになりつつあります。ユーザーの状況・課題・行動パターンに応じて、最適な接客形式を使い分け、シームレスに連携できる体制が、今後のWeb接客成功のカギです。

Web接客ツール導入のメリット

Web接客ツールの導入には、単なる問い合わせ対応にとどまらず、購入率の向上、顧客満足度の強化、業務効率の改善といった多方面の成果につながる「仕組みづくり」として注目を集めています。

ここでは、導入によって得られる主な3つの効果を具体的にご紹介します

CVR(コンバージョン率)の向上

Web接客によって、ユーザーの行動に合わせたタイミングで最適な情報提供やサポートを行うことができます。これにより、購入や問い合わせといったCV(コンバージョン)につながる行動を促進することが可能です。

たとえば、商品ページで滞在しているユーザーに対して、「おすすめ商品をご紹介しましょうか?」というポップアップやチャットを提示し、リアルタイムでコミュニケーションを図ることで、購入の迷いをその場で解消し、購買を後押しするような活用が一般的です。

高単価商材や複雑なサービスでは、これに加えてビデオ通話によるオンライン接客が非常に効果的です。スタッフがユーザーの悩みを直接ヒアリングし、商品を映像で見せながら比較・提案を行い、その場で注文フォームに画面共有・コブラウズ機能を使ってスムーズに案内するといった流れが実現可能です。

こうした「相談から注文完了までを1回の接客で完結」させる導線は、リアル店舗のような接客対応になるため、CVR(コンバージョン率)を大きく改善する決定打になります。

関連記事:Web接客とは?オンラインで顧客満足度とCVRを高める最新手法

顧客満足度の向上

Web接客の大きな魅力のひとつが、ユーザーが抱える疑問や不安に対して、リアルタイムかつ丁寧に対応できるという点です。従来の「よくある質問ページ」やメールでのやり取りでは、ユーザーは回答を得るまでに時間を要し、不安なまま離脱してしまうリスクがありました。

一方、チャットやビデオ通話によるWeb接客ツールでは、その場で疑問を解消でき、双方向のコミュニケーションを通じて“ちゃんと話を聞いてくれる”という安心感を生み出すことができます。スタッフの対応により、「この人に相談できてよかった」「自分に合った提案をしてくれた」といったポジティブな体験がユーザーの中に残り、心理的な信頼構築に直結します。

こうした対応は、単なる問い合わせ解決を超えて、企業やブランドそのものへの好印象・信頼醸成につながり、結果として顧客満足度(CS)の向上、レビュー評価の改善、SNSでのポジティブ発信などにつながるケースもあります。さらに、満足度の高い体験はユーザーのリピート購入や継続利用にもつながり、LTV(顧客生涯価値)の最大化にも貢献する重要な要素です。

業務効率の改善

Web接客ツールは、自動化・一元化・リアルタイム対応を組み合わせることで、カスタマーサポート業務の効率化に大きく寄与します。

たとえば、よくある質問や問い合わせにはチャットボットで即時対応し、必要に応じて有人チャットに切り替えるなど、人的リソースの負担を最小限に抑えながら、顧客には一貫した体験を提供できる設計が可能です。また、営業時間外の問い合わせも自動対応に任せられるため、ユーザーを待たせることなく対応できる点も大きなメリットです。

さらに、ツールによっては接客の内容やユーザーの行動履歴がすべてログとして記録されるため、分析や改善にも活用できます。たとえば「どのタイミングでユーザーが離脱したのか」「どのシナリオがCVにつながったのか」といった分析により、接客の質を継続的に改善するPDCAを回すことが可能になります。

結果として、対応スピードの向上・問い合わせ件数の削減・スタッフ1人あたりの処理量増加といった明確な業務効率化効果が期待でき、同時に顧客体験の質も向上するという“攻めと守り”の両面で成果を上げられるのが、Web接客の大きな魅力です。

Web接客ツールの選び方

Web接客を成功させるためには、自社に最適なツールを選ぶことが非常に重要です。どれだけ良い接客戦略を描いていても、ツールの選定を誤ると「使いにくい」「運用に乗らない」「効果が出ない」といった問題に直面する可能性があります。

ここでは、導入に失敗しないための4つの視点をもとに、Web接客ツールの選び方を詳しく解説します。

① 導入目的の明確化 ― 成果につながる「目的ドリブン」の選定を

まず最も重要なのが、「Web接客ツールを導入する目的は何か?」という問いに明確に答えられることです。たとえば以下のように、達成したい成果によって導入すべき接客形式や機能が大きく変わります。

導入目的、選ぶべき接客形式の例

- CVRを上げたい → チャット+ビデオ通話(柔軟な案内と誘導)

- 問い合わせ対応を効率化したい → チャットボット/FAQ連携型

- 高額商品の購入サポート → ビデオ通話+画面同期+入力支援

- 初回購入の不安を解消したい → チャットボット+有人チャット連携

- 継続購入を促進したい → CRM連携型/パーソナライズ接客

このように、「目的→戦略→機能」の順に選ぶことが、ツール選定の基本です。

②必要な機能が揃っているか ― 導入後の運用をイメージしてチェック

目的を明確にしたら、次に必要なのはその目的を実現するために「必要な機能」が揃っているかどうかの確認です。

例えば、LiveCallのようなツールであれば、

- ビデオ通話・チャット

- 来店予約やアンケート機能

- SMS自動通知、サンキューメール機能

- 画面共有・コブラウズ(画面同期)

など、1ツールで複数の接客形式を組み合わせられる柔軟性が強みです。

一方、ツールによっては「チャットのみ」「ポップアップのみ」など単機能型もあり、目的に対して機能が過不足になっていないかをよく確認する必要があります。

さらに、ツール同士の連携性(CRMやMAツール、SFAなど)や、API対応の有無なども重要な判断材料です。特にデータ統合・自動化を進めたい企業では、拡張性と連携性のあるツールが推奨されます。

③ UI・UX(操作性)のわかりやすさ ― 実際に使う「現場目線」で選ぶ

機能が充実していても、現場のスタッフが「難しくて使いにくい」と感じてしまうようなツールでは、せっかく導入しても活用が定着しません。選定の際には、必ず以下のようなポイントを確認しましょう

- 管理画面や予約設定、チャット応対画面は直感的に操作できるか?

- 顧客側(ユーザー側)のUIもシンプルか?迷わせていないか?

- 現場が混乱しないか?設定や初期準備に時間がかかりすぎないか?

特に、現場のサポートスタッフや店舗スタッフなど、非エンジニア層でも直感的に使えるデザインや設計になっているかはとても重要です。

④ 導入支援・サポート体制 ― 成果が出るまでの“並走力”も重視

Web接客ツールは、単にシステムを導入するだけでは本当の成果は出ません。成果が出るまでの運用・分析・改善のフェーズにこそ、ベンダーの支援力が問われます。

以下のような支援体制があるかを確認することをおすすめします

- 初期設定のサポート

- 導入後の定期ミーティング等のサポート

- マーケティング支援やコンサルティング

- 問い合わせ対応のスピード・品質

たとえばLiveCallでは、導入時の設計から運用定着、成果が出るまでの“伴走支援”が手厚いため、Web接客が初めての企業でも安心してスタートできます。

選定基準は「機能 × 運用 × 支援」で見る

Web接客ツールは、企業ごとに提供したい接客スタイルやユーザーとの関わり方が異なるため、目的に応じて選ぶべきツールも変わってきます。そのため「とりあえず有名だから」「機能が多そうだから」といった理由だけで選んでしまうと、導入後に使いこなせず、十分な効果が出ないまま終わってしまうリスクもあります。

大切なのは、自社にとって本当に必要な機能があるか、そして現場で無理なく運用できるかという観点です。さらに見落とされがちですが、ツール提供会社がどれだけ導入後のサポートや改善支援をしてくれるかといった「支援体制」も非常に重要な要素です。つまり、Web接客ツールは「機能」「運用」「支援」この3つの視点を掛け合わせて総合的に判断することが成功のカギとなります。機能の豊富さだけでなく、使いやすさや導入後のフォローまで含めて「成果が出るまでの道のり」を見据えた選定が、導入後のパフォーマンスを大きく左右します。

導入事例と成功ポイント

Web接客は、単なる“問い合わせツール”ではありません。実際に導入して成果を上げている企業の共通点は、接客体験を通じて「売上」「満足度」「業務効率」など多面的な効果を引き出していることです。

ここでは複数の成功事例を紹介しながら、成果につながった共通の工夫やポイントを解説します。

アールイーカメラ(中古カメラ販売 × ビデオ接客)

導入背景:中古カメラ販売という専門性の高いドメインにおいて、チャット接客やLINEではFAQ止まりの対応に限界を感じていた同社。「お客様にとって本当に意味のある提案を、オンラインでも実店舗同様の密度で届けたい」との思いから、LiveCallのビデオ通話によるリアル接客をECサイトに導入。業界的にオンライン接客の文化が根付いていない中で、あえて先駆けとして“文化をつくる”覚悟でチャレンジした。

成果:

- Web接客からの成約率はほぼ100%

- 海外在住ユーザーからも「ビデオ通話で安心して購入できた」と好評

- Googleレビュー500件以上、★4.5超えの高評価を継続中

- オンラインでも「接客が強みの店」として選ばれるポジションを確立

関連記事:LiveCall導入で中古カメラの購入率100%に|お客様の“想像以上”を引き出すオンライン接客

FABRIC TOKYO(カスタムスーツ × 有人チャット接客)

導入背景:

「自分のサイズがわからない」「本当に合うのか不安」など、オンライン購入前に感じる不安を解消するために、チャット接客ツールを導入。スタッフとの1対1のやり取りで、店舗に近い安心感と“人との接点”をオンラインで実現。

成果:

- チャット経由の購入率が向上

- 「スタッフと会話しながら買える安心感」がブランド体験に

- 接客満足度の高さがそのままリピート率・LTVの上昇に寄与

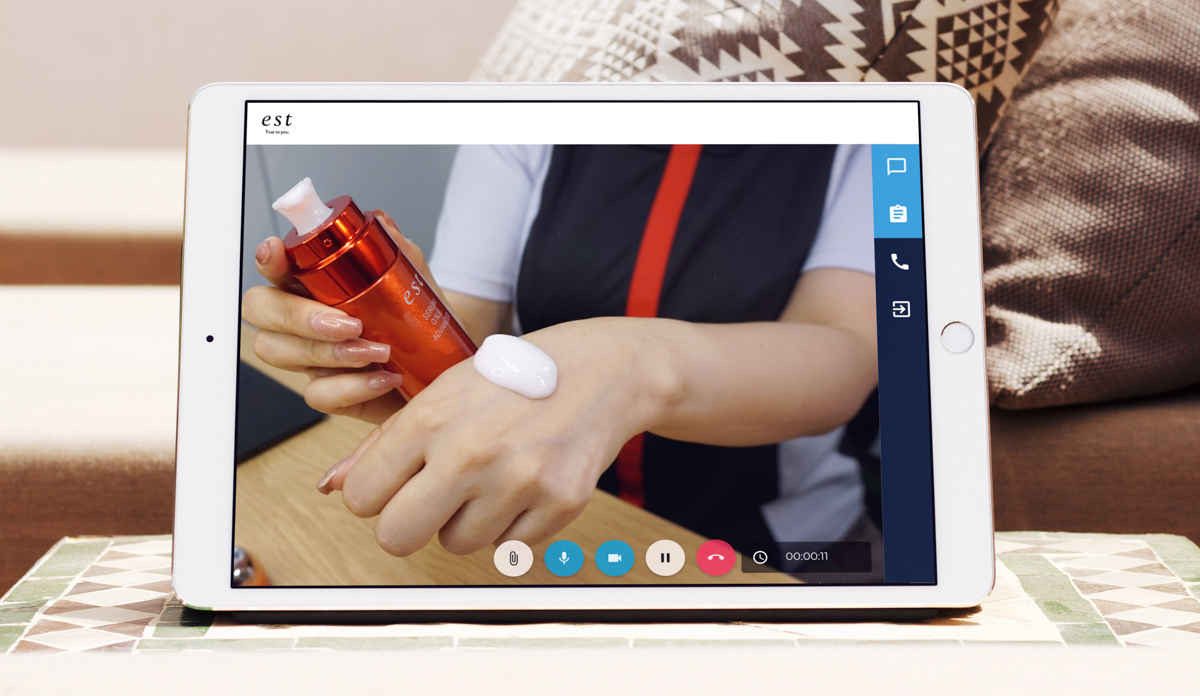

花王株式会社(小売・化粧品 × ビデオ接客)

導入背景:百貨店カウンターでの対面カウンセリングが主力の化粧品ブランド「est(エスト)」では、公式オンラインショップを2021年1月オープン。カウンセリング体験をWebでも提供するためにチャットカウンセリングからスタートしたが、文字だけでのコミュニケーションは問い合わせ対応のような感じで留まってしまったため、ビデオ通話を活用したオンライン接客LiveCallを導入。肌悩みのカウンセリングから商品提案までを1対1で丁寧に実施。

成果:

- estをまだ使ったことない方にとっての入口に。新規顧客獲得にも成功

- オンライン相談後に店舗に行くリピーターがいる

- 店舗には行きずらい男性客も利用

関連記事:オンライン接客で新たな顧客接点の拡大|カウンセリング体験でブランドファン化の促進

損害保険ジャパン株式会社(保険業界 × コブラウズ)

導入背景:

損害保険ジャパンでは、カスタマーセンターのDX推進の一環として、顧客対応の質と効率の向上を目指していました。特に、ウェブサイト上での手続きや操作に不慣れな顧客へのサポート強化が求められており、リアルタイムでの画面同期を可能にするWeb接客ツールを導入しました。

成果:

- 顧客対応時間を約13%短縮

- 顧客満足度の向上

- 専門用語を避けた案内や、ポインターを用いた視覚的サポートにより、幅広い年代の顧客に対応

パナソニックマーケティングジャパン株式会社(カスタマイズPC販売 × ビデオ接客)

導入背景:

パナソニックのモバイルPC「レッツノート」は、東京・大阪の直営6店舗での対面販売が主力でしたが、地方在住の顧客にとっては来店が難しい状況が続いていました。そこで、全国どこからでも高品質な接客を提供する手段として、2021年3月にLiveCallを活用したオンライン接客サービス「カスタマイズレッツノート・プレミアムサロン」を導入。専任コンシェルジュによる1対1のビデオ通話で、製品選びからカスタマイズまでをサポートしています。

成果:

- オンライン接客経由の購入率は50%以上を記録

- 平均購入単価がWeb直販より10%以上高く、付加提案による価値向上を実現

- 女性顧客比率が増加し、新たな顧客層へのアプローチに成功

- 「専門家の意見を聞けて安心」「接客の質が高い」といった顧客満足度の向上

関連記事:オンライン接客で購入率50%、客単価1割増を実現。 高い接客力をオンラインで活かす。

成功に至った要因や工夫を解説

Web接客ツールの導入によって成果を挙げた企業には、いくつかの共通する成功要因が見られます。それぞれの導入背景や成果を紐解くと、単にツールを使ったのではなく「接客体験をどう設計するか」にこだわった運用と設計思想が成果を後押ししていることが分かります。

1. “リアル接客の価値”を理解し、それをオンラインに再現しようとした姿勢

アールイーカメラやパナソニックでは、接客を単なる“問い合わせ対応”ではなく、「提案の質」や「相談相手としての存在感」まで含めた“価値のある体験”として定義し、それをオンライン上で再現する設計がなされていました。

ビデオ通話の活用により、単なる一方通行の情報提供ではない双方向の“コミュニケーション型接客が実現されており、これがCV率や顧客満足度に直結しています。

2. 顧客心理に寄り添う導線・設計と、ツールの特性の最適なマッチング

FABRIC TOKYOでは「サイズが不安」という心理的障壁に対し、有人チャットという低ストレスな接客手段を選び、スタッフとの継続的な接点構築に成功。

est(花王)では、テキストチャットでは生まれづらい「自分の悩みをちゃんと聞いてもらえた」という実感を、1対1のビデオ通話で丁寧に届ける工夫が見られます。顧客層や購買行動に合わせて、チャット/ビデオ/コブラウズといった形式を選び分ける設計が成果の鍵になっています。

3. “接客する人”の力を最大限に活かす仕組み化

成功している企業の共通点として、スタッフの接客力そのものをオンライン上でも活かせる仕組みが構築されていることが挙げられます。

- 例:アールイーカメラのスタッフは、単に商品を説明するのではなく、「その人のカメラライフを想像し提案する」ことに注力。

- パナソニックでは、専門知識をもつコンシェルジュによる1対1の提案で専門家に相談できる体験”を提供。

ツールはあくまで補助であり、“誰がどのように接客するか”までを意識して設計されている点が成功の本質です。

4. 接客の質が「ブランド体験」に直結しているという設計思想

FABRIC TOKYOでは、チャット上での接客そのものがブランドの世界観や価値観と強く結びついており、「このブランドなら相談できる」という信頼感が生まれていました。estでは、店頭カウンセリングをオンラインでも再現することで、「エストの接客なら安心」というイメージをブレずに届けています。つまり、Web接客は“ブランド体験を構成する一要素”として位置づけられていることが、成果につながっています。

5. 「テクノロジー+ヒューマンタッチ」の融合設計ができている

損保ジャパンのように、コブラウズやポインターなど視覚的なナビゲーションで安心感を与えつつ、専門用語を避けた説明など人間らしい寄り添いも同時に設計されていました。LiveCallやチャネルトークのような「操作が簡単・親しみやすいUI」を選定している点も含め、人と技術のバランスが取れた接客体験がユーザーに安心感をもたらしています。

成果を出している企業のWeb接客は「売るための機能」ではなく「信頼を築く体験デザイン」として設計されています。成功の裏側には、接客の本質的価値(人と人の対話・提案・安心)をオンラインでどう再現するかを真剣に考えた戦略と運用があります。単なるツールの導入ではなく“体験そのものをサービスとして捉え、仕組みに落とし込めているか”がポイントと言えるでしょう。

まとめ

Web接客は、もはや一部の先進的な企業だけが取り入れるものではなく、あらゆる業界・業種における“当たり前の接客スタイル”になりつつあります。

特に「人らしい接客を提供する」「顧客が迷わず安心して選べる環境をつくる」といった観点から、Web接客は今後さらに重要なCX(顧客体験)施策の柱になっていくでしょう。

実際、チャットボットや有人チャットに加えて、ビデオ通話やコブラウズといった機能の導入が進み、単なるFAQ対応ではなくリアルに近い“深い接客”がオンラインで実現できる時代が到来しています。

本記事で紹介した成功事例に共通しているのは、「どのような接客体験を届けたいか」から逆算してツールと運用を設計している点です。今後Web接客に取り組む企業は、単にツールを導入するのではなく、自社ならではの「おもてなし」をどうデジタルに落とし込むかを考えることが、成果を出すための第一歩になるでしょう。

Web接客ツールの今後の展望

Web接客ツールはこれからさらに進化していきます。特に注目されるのは、AI・データ分析・パーソナライズの高度化、そしてリアルとデジタルの垣根を越えた接客体験の融合です。

たとえば、AIがユーザーの行動をリアルタイムで解析し、「今まさに接客すべきタイミング」や「どの接客形式が効果的か」を判断できるようになります。これにより、「チャットからビデオ接客への自動切り替え」や「フォーム入力時にコブラウズで同伴サポート」といった“自動×人”のハイブリッド接客が、より自然なUXとして提供されていくでしょう。

さらに、接客の履歴や会話ログがすべてデータとして蓄積されることで、「接客そのもののPDCA」を回す時代へと突入しています。「どの一言がCVにつながったのか」「どの提案が離脱を防いだのか」といったインサイトを活用することで、Web接客は“成長する資産”として企業に貢献していくはずです。

そして今後は、アバター接客・バーチャル店舗・メタバースなど、より没入感のある接客体験の提供も当たり前になっていくでしょう。LiveCallのように複数の接客形式をシームレスに組み合わせられるプラットフォームは、そうした未来にも柔軟に対応できる強力な接客基盤となります。

\合わせて読みたい「Web接客ツール」関連記事/

無料トライアルも実施中!

LiveCallは、アプリ不要・サイトにリンクを貼るだけで、簡単にオンライン接客をスタートできます。

活用方法なども担当営業よりご提案いたしますので、まずはお気軽にお問合せください。

関連記事一覧